25.01.2011

Drei Fragen an...

... Beatrice Sendner, Kantonale Denkmalpflegerin und Initiantin der Edition von Johann Heinrich Mayrs Autobiografie zu ihrer Entdeckung des Arboner Färberei-Unternehmers und empfindsamen Reisenden am Übergang ins 19. Jahrhundert. Und warum darin zu schmökern süchtig macht. Lesen Sie auch Beatrice Sendners Ausführungen anlässlich der Buchvernissage.

Frau Sendner, erinnern Sie sich noch an den ersten Moment Ihrer Begegnung mit den Schriften von Johann Heinrich Mayr? Wie und wo war das? Was ging Ihnen durch den Kopf?

Beatrice Sendner: Bei der Restaurierung fiel auf , dass sich das Mayr-Haus in seiner Grundrissorganisation von allem Bekannten unterschied. Ich kam daher auf die Idee, das geheimnisvolle Manuskript zu konsultieren, das mir aus der Literatur bekannt war. Ich erinnere mich gut, wie ich zwar keine konkreten Informationen zum Haus fand, dafür aber fasziniert immer weiter las, von der Kindheit zu den Färbereiexperimenten, von der Schilderung sizilianischer Märkte zu ländlichen Räubergeschichten.

Sie haben dieses opus magnum initiiert. Waren Sie sich dessen bewusst, was da auf Sie zukommen würde? Und wie war das dann in Wirklichkeit?

Beatrice Sendner: Ich hatte von meiner Dissertation her Erfahrung im Transkribieren umfangreicher Bestände aus dem 19. Jahrhundert. Es wurde mir bald klar, dass meine persönliche Faszination breiter abgestützt werden musste. Schrittweise fanden sich weitere Mitstreiter, die sich anstecken liessen. Doch niemand konnte ahnen, dass das Resultat eine schön gestaltete vierbändige Edition mit fundiertem Kommentar würde - aber auch nicht, dass es 16 Jahre dauern würde...

Jetzt ist aus den über 3000seitigen Originalschriften ein 2000seitiges modernes Werk mit einem informativen Einleitungsband geworden. Können Sie kurz begründen, warum wir es unbedingt lesen sollten?

Beatrice Sendner: Die Lebenswanderung zu lesen ist, als ob man eine Schatulle mit Briefen eines Vorfahren findet und darin zu schmökern beginnt: es kann süchtig machen! (ho)

*****

Zum Werk

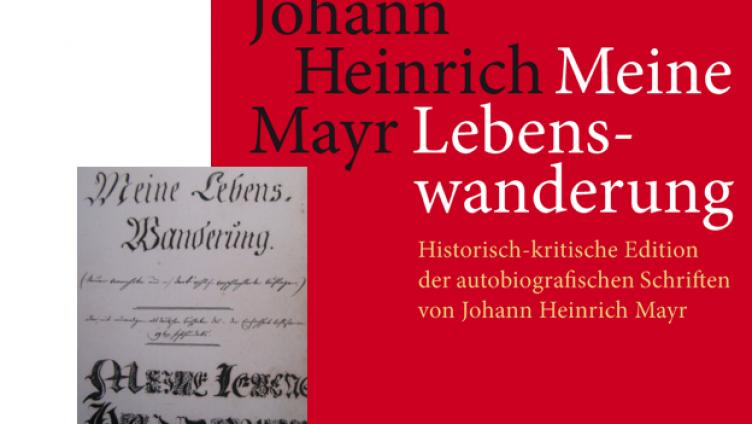

Johann Heinrich Mayr, Chef der international operierenden Arboner Textil- Manufaktur, schreibt im frühen 19. Jahrhundert seine Autobiografie. Sein packender Lebensbericht liegt jetzt in Buchform vor. Das gewaltige, vier Bände umfassende Werk ist eine unentbehrliche Quelle für die heutige Forschung und zugleich eine authentische und spannende kultur- geschichtliche Dokumentation.

Als 24-Jähriger übernimmt der Arboner Johann Heinrich Mayr (1768 - 1838) den elterlichen Textilbetrieb und baut ihn zielstrebig aus mit Niederlassungen in Rheineck und in Mühlhausen. Als Privatmann ist Mayr gleichermassen ein Kultur-Reisender wie ein früher Business-Traveller internationalen Zuschnitts: Seine Destinationen reichen von Frankreich und Italien bis in den Libanon und das ferne Ägypten. Mit Hilfe seiner Tagebücher und Briefe verfasst er nach seinem Rückzug aus dem operativen Geschäft seine Lebenserinnerungen, die im Laufe von 15 Jahren auf über 3500 Manuskriptseiten anwachsen.

Es gibt in der Schweizer Geschichtsschreibung kaum ein Quellenwerk von vergleichbarer Bedeutung, das die Epoche von Aufklärung, Revolution, Industrialisierung und Demokratisierung authentischer, spannender und umfassender darstellen würde als die Lebenswanderung des Johann Heinrich Mayr.

DemRegierungsrat des Kantons Thurgau war die Edition einen Beitrag von 100000 Franken aus dem Lotteriefonds wert. Die Restaurierung des Wohnhauses Mayr „draussen auf der Bleiche“ wurde unter Begleitung der kantonalen Denkmalpflege 1995 abgeschlossen. (pd/red.)

Johann Heinrich Mayr - Meine Lebenswanderung. Historisch kritische Edition der autobiografischen Schriften von Johann Heinrich Mayr, hrsg. von Kurt Buenzli unter Mitarbeit von André Salathé und Beatrice Sendner, 2336 Seiten, 4 Bände, 198 Franken, ISBN 978-3-7193-1415-6, Verlag Huber Frauenfeld / Stuttgart / Wien

*****

Beatrice Sendners Beitrag zur Buchvernissage in der Arboner Galerie Bleisch am 26. Januar 2011:

Johann Heinrich Mayr – Textilunternehmer und Reisender in einer Umbruchzeit

Als Johann Heinrich Mayr 1791 nach dem Tod seines Vaters dessen Textilunternehmen übernehmen musste, war er 23 Jahre alt. Bereits sein Grossvater Johann Melchior Meyer besass seit 1730 die Leinwandbleiche auf der Salwiese. Dort hatte Vater Leodegar Mayr 1773 zusätzlich eine Indiennefabrik eingerichtet, in der Baumwollstoffe gefärbt und bedruckt wurden. Um den Betrieb besser unter Kontrolle zu haben, hatte Leodegar Mayr das dortige grosse Lagerhaus zum Wohnhaus der Familie ausgebaut: Es entstand das heutige Mayr-Haus, wo Johann Heinrich aufwuchs.

Die Eltern bemühten sich um eine gute Ausbildung für ihren Sohn, der wie ein Einzelkind aufwuchs. Auf der Lateinschule in Lörrach lernt er allerdings wenig, erst in Aarau findet er verständnisvolle Lehrkräfte. Als 18jähriger Volontär in einem genueser Handelshaus lernt er Italien kennen. Bald nach seiner Rückkehr stirbt der Vater mit 65 Jahren.

Taschentücher mit politischen Karikaturen

Zunächst konzentriert sich der junge Firmenchef auf das Entwerfen neuer Muster. Zu diesem Zweck sammelt er unermüdlich fremde Stoffmuster. Eine Spezialität sind Taschentücher mit politischen Karikaturen. Um nicht mehr wie sein Vater auf deutsche Spezialisten angewiesen zu sein, verlegt sich Johann Heinrich Mayr bald auf die Färbetechniken. Eifriges Studium chemischer Bücher und Experimente verschaffen ihm Einblick in die Wirkungsweise von Farbstoffen und Verfahrensweisen. So erprobt er Gelbfärbung mit den Blättern der (billigen, aber giftigen) Herbstzeitlose, die auf der Bleiche wächst. Er vereinfacht die Herstellung bunter Stoffe, indem er anstelle mehrerer Farben den Effekt durch raffiniertes Überdrucken steigert.

Eigene Fabrik für blaue Artikel

Im Jahr 1796 bringt Mayr von einer Italienreise so viele Aufträge mit, dass er eine eigene Fabrik für das Färben und Drucken von blauen Artikeln einrichten kann. Da es in Arbon an den nötigen Hilfskräften, vor allem Streicherkindern für die Druckerei, mangelt, kauft er zu diesem Zweck zwischen Rheineck und Thal eine Mühle und Säge und besucht fortan diesen Betrieb täglich zu Fuss. 1799 beschäftigt J.H.Mayr in Arbon und Rheineck 130 Angestellte und Arbeiter.

Arbeit für Arboner Drucker in Mülhausen

1805 beschliesst er, im elsässischen Mülhausen eine Seidendruckerei zu gründen. Mülhausen war seit 1798 mit Frankreich vereinigt und in der Folge zu einem blühenden Textilstandort geworden. Mit Staunen liest man, dass Mayr in seiner Mülhausener Fabrik in erster Linie seinen unterbeschäftigen Arboner Druckern Arbeitsmöglichkeit bot.

Neben Frankreich gingen Mayrs Stoffe auch nach Italien, sogar nach Russland, wohin er grosse Seidenschals in Blumendruck mit breiten Bordüren ausführte.

Hochwasser bringt beinahe den Ruin

Immer mehr erwies sich dagegen die Bleiche von Leinwand als Bürde und Risikofaktor. Bei einem Bodenseehochwasser im Jahre 1795 überdeckten Schlamm und Geschiebe schuhhoch die auf den Wiesen ausgebreitete Kommissionsware, so dass die Schadenersatzforderungen der Kunden den jungen Unternehmer beinahe in den Ruin trieben. 1797 stellte Mayr daher den Bleichebetrieb ein.

Geschäftlich war Mayr kein bleibender Erfolg beschieden. Die Nachahmung des englischen Rouleauxdrucks, bei dem nicht von Hand mit Modeln, sondern maschinell mit einem Zylinder gedruckt wurde, scheiterte an der mangelnden Präzision seines Zimmermanns. Zudem überschwemmte seit der Aufhebung der Kontinentalsperre 1815 England den Markt mit billigen, maschinell hergestellten Stoffen. Mayr, der seine Bleicher, Güterarbeiter und Drucker im eigenen Hause mittags und abends verköstigte, verstand sich mehr als Patriarch denn als Unternehmer. Er empörte sich darüber, dass Maschinen den Arbeitswilligen Verdienst und Lebensunterhalt rauben sollten.

Rückzug aus dem Geschäftsleben

Mayrs persönliches Schicksal war, dass es ihm – im Gegensatz etwa zu Bernhard Greuter in Islikon – nicht gelang, einen fähigen Nachfolger zu finden, obwohl er insgesamt sechs Söhne unbemittelter Eltern für das Geschäft ausbilden liess. Immer wieder wurden seine Hoffnungen enttäuscht. Der Tod seiner Mutter (1809), die ihm den grossen Haushalt geführt hatte, bedeutete einen schmerzlichen Verlust für den unverheirateten und kinderlosen Mann. Er übergab die Geschäftsleitung der Färberei und verpachtete die Landwirtschaft.

Orientreise - „Mayr-Libanon“

Zahlreiche Geschäftsreisen hatten Johann Heinrich Mayr nach Italien, Sizilien, Frankreich und Spanien geführt. Um seinem Geschäft neue Absatzgebiete zu erschliessen, brach er 1812 zu einer zweijährigen Reise in den vorderen Orient auf. Leider erfüllten sich diesmal die gesetzten Erwartungen nicht, da der Markt von den Engländern völlig beherrscht wurde. Nur wenige Europäer bereisten zu dieser Zeit den Orient, so dass Mayrs Reiseerfahrungen ihn zum interessanten Gesprächspartner für Besucher aus Nah und Fern machten. Auf vielfachen Wunsch gab er daher 1815 sein Buch „Schicksale eines Schweizers während seiner Reise nach Jerusalem und dem Libanon“ heraus, was ihm den Namen „Mayr-Libanon“ einbrachte.

Krise und Ruhestand

In einer schweren gesundheitlichen Krise verkaufte Mayr 1825 das Dutzend Bauten auf der Bleiche an J.J. Strauss und trennte sich auch von den Fabriken in Rheineck und Mülhausen. Ein lebenslängliches Wohnrecht ermöglichte es ihm, seinen Ruhestand im Herrenhaus auf der Bleiche zu verbringen. Dazu gehörten der Weinkeller im Schweizerhäuschen auf der Anhöhe, ein mit Spalierbäumen eingefriedeter Garten und das sog. Türkenhäuschen. Eine Haushälterin, ein Hund und eine Katze leisteten ihm Gesellschaft, er empfing regen Besuch von zahlreichen Freunden. Den Winter verbrachte er oft im Kreis der Zürcher Gesellschaft.

Durch schonungslosen Einsatz auf der Bleiche und in der Färberei hatte Mayr seine Gesundheit immer wieder aufs Äusserste strapaziert. Er starb nach einer Krankheit von wenigen Wochen am 27.Oktober 1838.

Mit dem Manuskript „Meine Lebenswanderung“ hinterliess Johann Heinrich Mayr einen sehr persönlichen Einblick in das Leben eines Thurgauer Textilindustriellen und frühen Reisenden aus Leidenschaft in der Umbruchzeit zwischen Leinwand- und Baumwollveredlung, zwischen Manufaktur und Industrie, zwischen Abenteuerfahrt und Tourismus.

Kommt vor in diesen Ressorts

- Kulturpolitik

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Denkmalpflege

- Interview

- Geschichte

Ähnliche Beiträge

«Gute Kulturangebote bringen Standortvorteile»

Seit fast einem Jahr ist Denise Neuweiler Chefin im Departement für Erziehung und Kultur. Im Interview spricht sie über Stadt und Land, über Kultur und deren Finanzierung mit knapper Staatskasse. mehr

Von Schmuggelfahrt und Gaumenkitzel

Das Napoleonmuseum Arenenberg nimmt eine legendäre Schmuggelaktion von 400 Rebstöcken «Müller-Thurgau» vor hundert Jahren zum Anlass, ausführlich über Weinkultur am Bodensee zu informieren. mehr

„Die Frage ‚Was ist das?‘ höre ich öfter.“

Peter Bretscher hat das Schaudepot des Historischen Museum Thurgau aufgebaut. Jetzt hat der Historiker ein 4500 Seiten starkes Lexikon zum bäuerlichen Leben unserer Region vorgelegt. mehr