von Brigitta Hochuli, 05.11.2010

Huggenberger und die Liebe oder nichts Neues über seine Beziehung zu Nazi-Deutschland

Alfred Huggenbergers Nachlassforscher Rea Brändle und Mario König berichteten vor rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörern in der Kantonsbilbiothek in Frauenfeld über die Fortschritte ihrer Arbeit. Dabei räumten sie mit Mythen auf, steuerten aber nichts Unbekanntes zum Umgang des Thurgauer Heimatdichters mit Nazi-Deutschland bei. Bisher unbeachtet gewesen sei hingegen das Thema Liebe.

Brigitta Hochuli

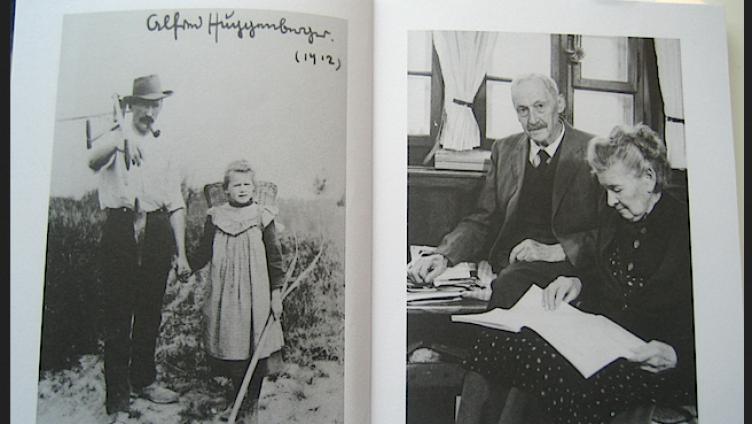

Im Jahr 1912 schrieb Alfred Huggenberger in der Leipziger Villa seines deutschen Verlegers und späteren Hitler-Verehrers Alfred Staackmann seinen ersten Roman „Die Bauern von Steig“ zu Ende. Fast täglich korrespondierte er aber auch mit seiner Frau Bertha. In einem Nachlass fänden Wissenschaftler oft nicht das, was sie suchten, sagte die Germanistin Rea Brändle. „Dafür finden sie Überraschendes“, versprach sie zum Vergnügen des Publikums. Das Überraschende im Fall Huggenberger sei die Liebe. Abwechselnd mit Forscherkollege und Historiker Mario König las sie vor, was das Ehepaar Huggenberger und Tochter Martheli damals bewegte.

Während Alfred sich vornahm, sie künftig zu Hause in Gerlikon von den bäuerlichen „Stallplagen“ zu entlasten, gestand Gattin Bertha eine Art Depression. Sie müsse sich vom vergangenen halben Jahr erst erholen. Seine Schreiberei habe sie in eine „gedrückte Stimmung“ versetzt und sie sei traurig, immer nur der Hemmschuh zu sein. Sie habe die Gewohnheit zu schweigen und Angst gehabt, dass „du immer auf meine Lobsprüche wartest“. Was das mit Liebe zu tun hat? Alfred war einsichtig und Martha blickte hoffnungsvoll resigniert in die Zukunft: „Das haben wir hinter uns, und jeder Tag bringt neue Freuden und Plagen.“

„Machen Sie nicht noch mehr Gedichte!“

Seit einem Jahr sitzen Rea Brändle und Mario König im Dachgeschoss der Kantonsbibliothek und arbeiten an Huggenbergers Werkbiografie, die 2012 erscheinen soll. Sie haben 150 Schachteln mit Manuskripten, Entwürfen, Prospekten, Druckfahnen, Illustrationen, Zeitungsartikeln, Ausweisen, Abrechnungen, Agenden und einem kleinen Tagebuch durchgesehen sowie aus 50 Schachteln Briefe gelesen. Unter diesen Dokumenten fand sich auch der Brief eines Kreuzlinger Schülers, der unter dem Auswendiglernen von Huggenberger-Texten ächzte und ihn deshalb bat: „Machen Sie nicht noch mehr Gedichte!“.

Umbruch in der Landwirtschaft

Ernsthaftere Schlüsse zieht Mario König aus Nachweisen über Huggenbergers Leben als Bauer. Seine Buchhaltung seit 1902 zeuge nicht nur vom landwirtschaftlichen Erfolg, sondern enthalte auch die Steuergelder, die Huggenberger als Gemeindeammann von Gerlikon im Kassenbuch versteckt vermerkt habe. Vor dem ersten Weltkrieg habe in der Schweizerischen Landwirtschaft ein Umbruch stattgefunden, was in Huggenbergers Nachlass abzulesen sei. Schon 1887 sei er Mitbegründer der Landwirtschaftlichen Genossenschaft gewesen, ab 1903 habe er dann als Mittelsmann beim Konsumverein Winterthur gewirkt. „Mit der Gründung des Schweizerischen Bauernverbandes 1898 hat sich die bäuerliche Interessenpolitik geändert“, stellte Mario König fest.

Auf deutsche Verlage fixiert

Nach Liebe und Landwirtschaft wurde am Informationsabend das Thema Nationalsozialismus nicht ausgeklammert, ist es doch diese Problematik, die den Schriftsteller Ende 2006 anlässlich einer geplanten ICE-Taufe wieder in ein breiteres öffentliches Interesse rückte. Als junger Mann habe Huggenberger eine politisch linksstehende sozialreformerische Haltung gehabt und dem pazifistischen Schweizer Friedensverein angehört, fasste König zusammen. In seinem Schreiben sei er aber der dörflichen Welt des 19. Jahrhunderts verhaftet geblieben, an der ihn nicht das Sozialdokumentarische, sondern das Menschliche sowie Lobpreis, Kult und Religion der Arbeit interessiert hätten. Daneben sei Huggenberger von einem stets unbefriedigten Hunger nach Anerkennung getrieben worden. Dieser Ehrgeiz zeige sich schon früh im Bemühen um Verlage in Deutschland, was auch zu einer Überwerfung mit dem einheimischen Huber Verlag geführt habe. „Huggenberger wollte den besten Verlag“, so König. „Er jagte von Buch zu Buch, es musste immer alles sofort gedruckt werden.“ Dass in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg kein verlegerisches Interesse mehr an ihm vorhanden gewesen sei, habe dann einen grossen Bruch bedeutet. „Es wurde eng für Huggenberger.“

Texte unterm Hakenkreuz

Ob Huggenberger eine dunkle Vergangenheit habe? „Gäbe es diese Frage nicht“, meint Mario König, „wer weiss, ob wir überhaupt hier wären.“ Zwar sei die Sammlertätigkeit noch nicht abgeschlossen, sensationelle Entdeckungen seien diesbezüglich aber nicht mehr zu erwarten. So viel steht für König und Brändle fest: Huggenberger sei kein politischer Autor. Man habe keine längeren Texte zu politischen Fragen gefunden. Nach einer progressiven Jugend um 1900 sei er bürgerlich konservativ geworden und nach dem 1. Weltkrieg nach rechts gerückt. Die Kommunisten seien die Feinde gewesen, die ja von den Nationalsozialisten ab 1933 bekämpft worden seien. Wie Huggenberger hätten viele Schweizer Mühe gehabt, die wahre Bedrohung richtig einzuschätzen und dies, obwohl zum Beispiel die Thurgauer Zeitung schon damals vor dem nationalsozialistischen Alb gewarnt habe.

Handfeste Vorteile und keine Einsicht

Es komme hinzu, dass Huggenberger von seinem „Augenverschliessen“ nach 1933 handfeste Vorteile gehabt habe. Zum Beispiel habe ihm der Hebel-Preis im Jahr 1937 3000 Reichsmark eingebracht, was damals dem Jahreslohn eines Schweizer Arbeiters entsprochen habe. Ausserdem habe Huggenberger über seine in Deutschland publizierten Texte die Kontrolle verloren. So sei 1937 in einer Leipziger Tageszeitung einer seiner Texte unter dem Hankenkreuz publiziert worden. Aber, findet Mario König, die Ehrung mit dem Erwin von Steinbach-Preis 1942 hätte Huggenberger ablehnen können. „Er hätte Ausreden suchen können, er tat es nicht.“ Von der Kritik, der er deswegen in der Schweiz ausgesetzt gewesen sei, habe sich Huggenberger zudem tief gekränkt und als Opfer gefühlt. Zwar habe er nach dem Krieg für KZ-Überlebende gespendet. „Er hatte aber nie die Grösse zu sagen, ich habe mich geirrt.“

Mythos Sonntagsdichter

Rea Brändle räumte derweil mit literarischen Mythen auf. Huggenberger sei kein Aussenseiter gewesen. Aktiv habe er seine schriftstellerische Karriere vorangetrieben. Auch sei er kein Sonntags- und Feierabenddichter gewesen. Unvorstellbar, dass er, wie kolportiert, während der Feldarbeit gedichtet habe. Vielmehr habe er tagelange Fussmärsche unternommen und sich dabei Notizen gemacht. Ein weiterer Mythos sei, dass 1904 beim Brand des Elternhauses in Bewangen sämtliche Arbeiten zerstört worden seien und deshalb ein Neuanfang nötig geworden sei. Huggenberger habe schon vorher vieles in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht gehabt. Ebenfalls zu den Mythen gehöre ein angekündigter Altersroman. Weder ihn noch sonstige unveröffentlichte Texte habe man im Nachlass gefunden. Aber das wundere sie nicht mehr. „Huggenberger schrieb, um zu veröffentlichen.“

***********

Die Alfred-Huggenberger-Gesellschaft hat zum 50. Todestag des Dichters eine Werkauslese beim Elgg Theaterverlag herausgegeben. Soziale und kirchliche Institutionen oder Vereine können das Buch gratis beziehen bei hans.wenzinger@bluemail.ch.

Weitere Beiträge von Brigitta Hochuli

- Kultur für Familien: Was im Thurgau noch fehlt (06.09.2018)

- Rätsel gelöst: So alt ist der Kunstraum Kreuzlingen (29.06.2018)

- Musikschule Kreuzlingen sucht Verbündete (14.06.2018)

- Kult-X in WM-Stimmung: Das etwas andere Public Viewing (29.05.2018)

- Unterm Sternenhimmel (13.05.2018)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Literatur

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Geschichte

- Forschung

Ähnliche Beiträge

Von Schmuggelfahrt und Gaumenkitzel

Das Napoleonmuseum Arenenberg nimmt eine legendäre Schmuggelaktion von 400 Rebstöcken «Müller-Thurgau» vor hundert Jahren zum Anlass, ausführlich über Weinkultur am Bodensee zu informieren. mehr

„Die Frage ‚Was ist das?‘ höre ich öfter.“

Peter Bretscher hat das Schaudepot des Historischen Museum Thurgau aufgebaut. Jetzt hat der Historiker ein 4500 Seiten starkes Lexikon zum bäuerlichen Leben unserer Region vorgelegt. mehr

Lektionen in Mut

Der St. Galler Künstler Hans Thomann hat eine Bronzeskulptur in Erinnerung an den NS-Widerstandskämpfer Georg Elser gestaltet. Damit wird jetzt die deutsche Journalistin Dunja Hayali ausgezeichnet. mehr