13.10.2025

Der Mythos wankt

Neue archäologische Untersuchungen legen nahe: Der berühmte «Hus-Kerker» im Schloss Gottlieben stammt wohl nicht aus der Zeit von Jan Hus. (Lesedauer: ca. 3 Minuten)

Seit Jahrhunderten ranken sich um Schloss Gottlieben Geschichten von Macht, Glaubenskämpfen und historischen Persönlichkeiten. Nun haben Archäologinnen und Archäologen neue Erkenntnisse gewonnen, die einige dieser Erzählungen deutlich relativieren. Besonders betroffen: die Legende um den sogenannten «Hus-Kerker».

War Jan Hus hier wirklich eingesperrt?

Laut Überlieferung war Jan Hus 1415 während des Konzil von Konstanz im Westturm des Schlosses gefangen. Untersuchungen des Amt für Archäologie Thurgau deuten jedoch darauf hin, dass die kleine Holzkammer im Turm nicht aus dem 15. Jahrhundert stammt. Es könnte sich um einen späteren Einbau handeln – vielleicht sogar als Schaustück für Touristen.

Eine Radiokarbonanalyse (wissenschaftliche Methode, mit der Forschende das Alter von Holz, Knochen oder anderen organischen Materialien bestimmen können), die derzeit an der Universität Zürich ausgewertet wird, soll das Alter des Raums endgültig klären. Eindeutig alt ist jedoch die hölzerne Treppe, die in den Turm führt: Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert.

Wassergraben: Legende ohne Spuren

Auch die Vorstellung, das Schloss sei von einem breiten Wassergraben umgeben gewesen, konnte bisher nicht belegt werden. Geophysikalische Messungen mit Bodenradar ergaben keine eindeutigen Hinweise auf Grabenanlagen, wie sie historische Quellen nahelegen. Dieser konnte nur indirekt nachgewiesen werden. Eine diffus erkennbare Steinansammlung deutet möglicherweise auf den Verlauf des Grabens hin.

Archäologin Judith Kirchhofer spricht gegenüber der Thurgauer Zeitung von «einem spannenden Fall, in dem Legenden und Realität auseinandergehen».

Wie die Anlage entstanden ist

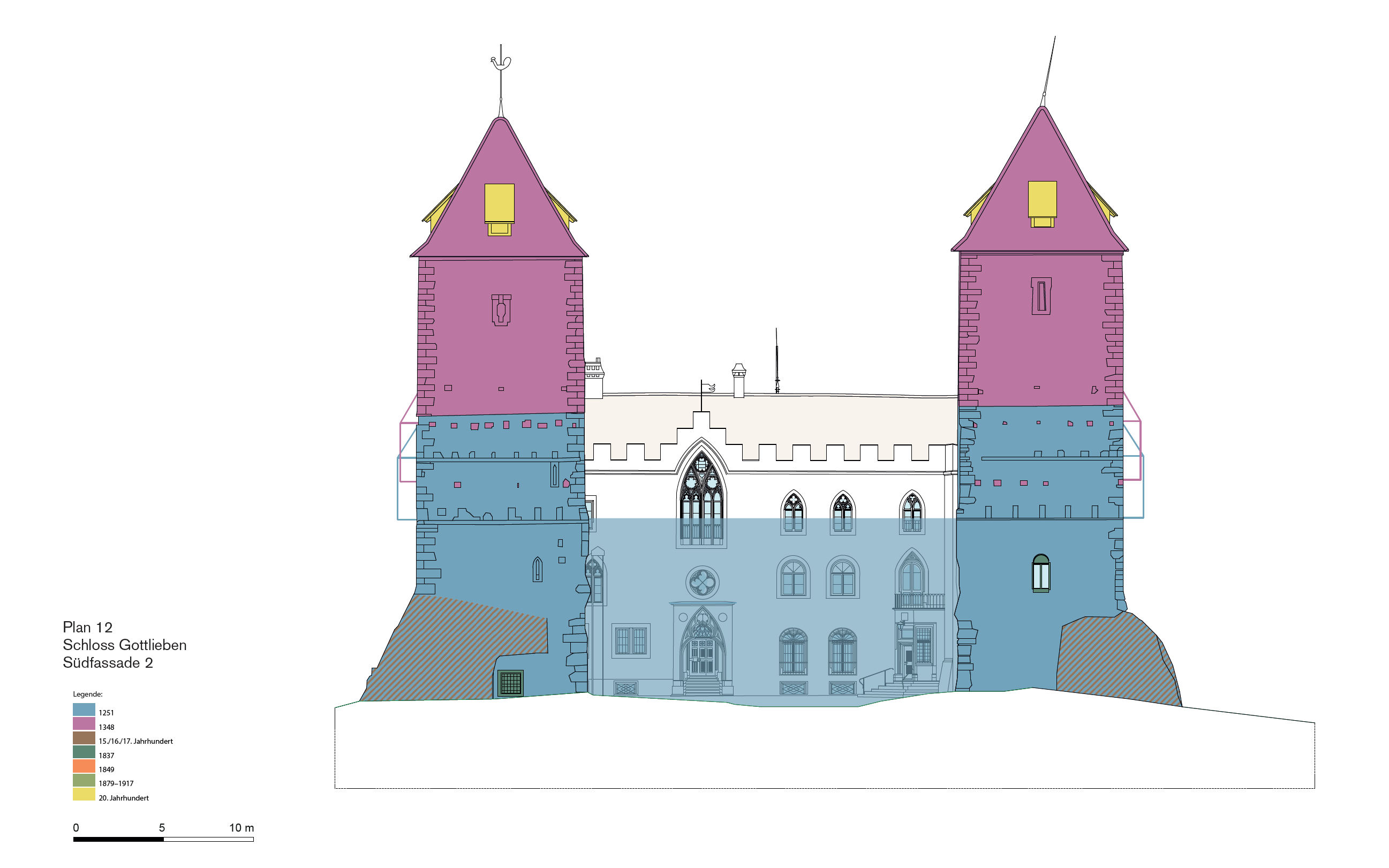

Bildliche Darstellungen und alte Pläne liefern Hinweise zur Entwicklung der Anlage und ermöglichen es, erkannte Umbauten zeitlich einzuordnen. Auf den Quellen lassen sich im Wesentlichen zwei Zustände unterscheiden: Zum einen die Mitte des 13. Jahrhunderts erstellte Burg mit Hauptgebäude im Norden, zwei Türmen im Süden und Mauerabschnitten, wodurch ein nahezu quadratischer Bauplatz entstand.

Zum anderen die grundlegenden Umbauten von 1836/38 zu einem venezianisch anmutenden Palazzo mit Hauptgebäude im Norden, kleinerem Osttrakt und einer Verbindungsmauer zum Westturm. Gemeinsam mit den Türmen ergibt sich der noch heut bestehende U-förmige Grundriss mit offenem Hof gegen Süden.

Eine der frühesten Abbildungen der Anlage findet sich in der Schilling Chronik von 1513, die jedoch ein historisches Ereignis aus dem Jahr 1415 darstellt. Möglicherweise haben die Zeichner die Darstellungsweise der Burg der historischen Einordnung angepasst. Dort ist auf den Türmen ein oberstes Geschoss aus Holz abgebildet, von dem nichts erhalten blieb, da die Türme 1348 abbrannten und danach aufgestockt wurden.

Fundamente und Holz erzählen echte Geschichte

Die Untersuchungen beschränkten sich auf minimale Eingriffe: Statt Grabungen wurden kleine Bohrkerne aus Holz entnommen, um ihr Alter zu bestimmen. Ergebnis: Die Stützbalken im Keller stammen tatsächlich aus dem Jahr 1251 – der Zeit, als Bischof Eberhard II. von Waldburg die Burg errichten liess.

Auch Spuren späterer Besitzer sind sichtbar: Eine Sandsteinfassade stammt aus dem Konstanzer Münster und wurde 1837 von der Familie Eugène de Beauharnais eingebaut, nachdem sie das Material günstig erwarb. Im Keller lassen sich Veränderungen aus dem 15. Jahrhundert erkennen – darunter eine Wendeltreppe, die wohl zum Festsaal führte.

Ein Schloss auf weichem Untergrund

Das Fundament des Gebäudes besteht aus einer dicken, aber nur rund einen Meter tiefen Schicht, die auf Seerhein-Sediment liegt. Mit anderen Worten: Das Schloss steht auf einem sehr weichen Untergrund. «Die mittlere Tragwand sinkt schneller als die Aussenwände», sagte Thomas Huber, einer der heutigen Besitzer gegenüber der Thurgauer Zeitung.

Kommt vor in diesen Ressorts

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Nachricht

- Geschichte

- Archäologie

Ähnliche Beiträge

Eiszeit am See

Unter dem Motto «Eisschicht statt Seesicht» präsentiert das Seemuseum Kreuzlingen noch bis April 2026 eine Wanderausstellung zur Eiszeit und erklärt, wie Gletscher eine Landschaft formen. mehr

Eine kleine Entdeckung im Toggenburg: Das Ackerhus

Vom Museumsgründer Albert Edelmann bis zum aktuellen Kinderbuch: Im Ackerhus wird Toggenburger Tradition lebendig gehalten. arttv.ch war zu Besuch. mehr

Im Sonderzug mit Willy Brandt

Augenblicke (12): Auf seiner letzten Wahlkampfreise im Dezember 1986 weilte der damalige SPD-Vorsitzende und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt (1913–1992) in Konstanz. Brandt war einer der bedeutendsten Politiker ... mehr