von Doris Burger, 27.06.2025

Ein nüchterner Blick auf die Fastnacht

Eine Ausstellung in Konstanz beleuchtet die Fastnacht ab 1750 und räumt mit vielen Mythen auf. Vor den Grenzen machte die Narretei keineswegs halt. Eine exklusive Rolle spielt bis heute Ermatingen. (Lesedauer: ca. 9 Minuten)

Da soll keiner sagen, er sei nicht gewarnt worden. Auf dem Begleitbuch zur Ausstellung „Maskeraden“ steht es explizit: „Eine kritische Geschichte“. Auch beim Medienanlass befürchtet Tobias Engelsing, Leiter der städtischen Museen in Konstanz, dass die Schau nicht jedem gefallen wird. Aber: „Museen sind kein Disneyland. Sie müssen nicht vorrangig Spass verbreiten.“

Das Projekt ist grenzüberschreitend, auch in der Finanzierung. Engelsing betont, wie wertvoll die Unterstützung durch Schweizer Stiftungen und den Lotteriefond Thurgau sei. Viele Leihgaben und Dokumente kamen aus der Schweiz. Denn selbst die reformierten Städte Schaffhausen und St. Gallen veranstalteten im 19. Jahrhundert Fastnachtsumzüge und -Bälle.

Louis Napoleon tanzt in Konstanz

Um mitten hinein zu springen in die Sonderausstellung, die im historischen Richental-Saal im Kulturzentrum am Münster zu sehen ist. In den hohen Raum mit den mächtigen Säulen wurde eine Art „Niederburg“ gebaut, mittelalterlicher Stadtteil und Hort der Konstanzer Fastnacht.

Mythos 1 – Die Fastnacht kommt von unten

Wo die Fastnacht nicht explizit erlaubt war oder zumindest geduldet, konnte sie nicht stattfinden. Es brauchte Friedenszeiten und tolerante Regierungen. Besser noch, die Regierenden hatten selbst Vergnügen an der Maskerade. Vorbilder kamen aus Österreich, Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) liebte den Fasching, wie sie ihn nannte. Konstanz gehörte bis 1806 zu Vorderösterreich. So pflegte die Oberschicht, auch aus dem nahen Thurgau, schon im 18. Jahrhundert „Faschingsbälle“ und Narrenspiele. Gesittet sollte es zugehen, Dienstboten hatten keinen Zutritt.

Nach der Eingliederung der rechtsrheinischen Gebiete ins Land Baden 1806 wurden in den Städten neue Vereine gegründet, selbstredend von Männern und nur für Männer: beispielsweise die „Casino-Gesellschaft“ in Konstanz, in der seit 1830 der ansässige Adel mit der höheren Beamtenschaft zusammen kam. Das „Casino“ verfügte gar über ein eigenes Gesellschaftshaus, das 1831 neben dem Münster errichtet wurde.

Prinz Louis Napoleon, der Exilant vom Arenenberg, wurde als Ehrenmitglied im demokratisch gesinnten Konstanzer Verein „Bürgermuseum“ aufgenommen. Der Prinz besuchte Herrenabende und Faschingsbälle. Sein handschriftlicher Dank zierte gerahmt den Saal und wurde erst 1870, im Zug des deutsch-französischen Krieges, von der Wand genommen.

„Weil Louis Napoleon alias Napoleon III. aber der letzte französische Kaiser gewesen war, landete die Urkunde nicht im Ofen, sondern im damals neu eröffneten Rosgartenmuseum“, sagt Engelsing. So kann er sie nun zeigen, nebst einer Uniform, der des Prinzen nachempfunden, die ein beleibter Konstanzer Wirt lange zur Fasching trug.

Diese Ära der „Vereinsfastnacht“ war keineswegs ein unbedeutendes Vorspiel der vermeintlich ursprünglichen „Volksfastnacht“. Sondern sie diente dazu, die verschütteten Traditionen neu zu beleben, so Engelsing.

Mythos 2 – Karneval ist anderswo

Wer heute im Badischen das Wort Karneval in den Mund nimmt, wird reflexartig als Zugereiste beschimpft: „Fasnet heißt des hier!“ Doch zog der Kölner Karneval ab 1823 erfolgreich den Rhein aufwärts. Mit dem ersten Rosenmontagsumzug am 10. Februar 1823 startete diese wohlgeordnete bürgerliche Fastnacht, es folgten Düsseldorf 1825, Bonn, Aachen und Mainz 1838. 1843 gründeten selbst Karlsruher Bürger einen Karnevalsverein nach rheinischem Vorbild – ungeachtet der Tatsache, dass die Hauptstadt Badens überwiegend protestantisch und die vorösterliche Fastenzeit mit der Reformation abgeschafft war.

„Karneval“ meint bekanntlich die Nacht vor der vierzigtägigen Fastenzeit, denn „Carne“ ist das Fleisch und „Vale“ heißt so viel wie „Lebewohl“. Genau wie die „Fastnacht“ den Abschied von der Völlerei bedeutet, von fetten Würsten, Eiern und Schmalzgebäck. Damit ist sie eindeutig christlichen Ursprungs und wird bis heute vor allem in katholischen Gegenden gefeiert.

Unruhe stifteten die revolutionären Umtriebe Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach der gescheiterten Revolution 1848/49 wurden nicht nur etliche Rädelsführer verhaftet oder hingerichtet, auch der breitkrempige „Heckerhut“ als Zeichen der Freischärler wurde 1850 verboten. Ein konfisziertes Exemplar hat es in die Konstanzer Ausstellung geschafft. In der Folge war Baden preussisch besetzt und handelte nach Kriegsrecht, die badische Justiz unterstand den Besatzern.

Demokratisch gesinnte Badener zogen zur Fastnachtszeit gerne an das republikanisch freie Schweizer Ufer. Landgasthäuser in Emmishofen, Kreuzlingen, Ermatingen, Triboldingen oder Steckborn waren mit Ruderboten oder zu Fuß erreichbar, sie tischten Hechte und Würste, Hefekuchen und Punschkrapfen auf. Auch der erste Glühwein im Kreuzlinger „Spitzgarten“ wurde erwähnt. Beliebt waren zudem die „Schneckenbälle“ am Aschermittwoch. In Emmishofen fand 1853 ein erstes Narrenspiel unter freiem Himmel statt, das ungeheure Besuchermassen anzog.

Die Fastnacht zieht über die Grenzen

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kennt die Fastnacht keine Grenzen, trotz zunehmend nationalistischer Töne in Deutschland. Der Umzug der Konstanzer Bodan-Sänger zog regelmässig nach Kreuzlingen und feierte in den dortigen Wirtschaften. Die Regimentsmusik der neuen badischen Garnison in Konstanz spielte auf Maskenbällen von Schaffhausen bis Zürich, und selbst St. Gallen orientierte sich ab 1850 stark am rheinischen Karneval.

Große Maskenbälle kamen in Mode, Umzüge mit Mottowagen wurden organisiert und Fastnachtszeitungen herausgegeben. 1870 zog ein Zug durch Schaffhausen. Ziel des Spotts waren unter anderem der Papst und die katholische Kirche, aber auch die Juden. Am bereits damals blühenden Antisemitismus nahm kaum jemand Anstoß, auch nicht das Schaffhauser Intelligenzblatt, also die liberale Zeitung der Stadt, die bilanziert: „Man ist umso mehr befriedigt, als keine persönlichen Beleidigungen vorkamen.“

Prunksitzungen mit Elferrat, Umzüge und Fastnachtsbälle. So grüsst „Prinz Karneval“ auch aus Konstanz, wie zeitgenössische Postkarten zeigen. Immer mehr Karnevalsgesellschaften wurden gegründet und Legenden neu belebt. Ein loser Schülerbrauch, der Hemdglonkerumzug, entstand wohl erst Ende des 19. Jahrhunderts, auch wenn sich die „Elefanten AG“, die erste Konstanzer Narrengesellschaft bemühte, den Brauch auf 1604 vorzudatieren.

Tanz um den Gropp in Ermatingen: die späteste Fastnacht der Welt!

Ermatingen hat alles, was es für einen guten Fastnachtsort braucht: eine uralte Gründungslegende, in diesem Fall sogar drei zur Wahl. Entweder war es der vom Konstanzer Konzil abgesetzte und fliehende Papst Johannes XXIII., oder der neu gewählte Papst Martin V. – oder auch der Konstanzer Bischof Hugo von Hohenlandenberg, ein gebürtiger Eidgenosse, der sich im Sturm nach Ermatingen retten konnte.... In jedem Fall wurden den kirchlichen Herren gebackene Groppen, also kleine Fische, vorgesetzt, die so gut mundeten, dass die Ermatinger den Festtag mitten in der Fastenzeit zum Dank geschenkt bekamen.

Ein Festtag von der Herren Gnaden, siehe Mythos 1. Tatsächlich stammt der Tanz um „König Gropp“ vom Ende des 19. Jahrhunderts. Seit den 1920-er Jahren tragen die Mitglieder des Groppen-Komitees einen roten Fez, welchen der Ermatinger Müllermeister Walter Koch von seinen Wanderjahren aus der Türkei mitgebracht hatte. Vorneweg im grossen Umzug, der nur alle drei Jahre stattfindet, reiten „Abessinische Reiter“ in Beduinenkleidung. Eine kulturelle Aneignung, die man auch als geschätztes Mitbringsel sehen könnte.

Bis heute findet die Fastnacht am Sonntag Lätere, also drei Wochen nach Ende der üblichen Fastnacht statt. Ein oft schon frühlingshafter Anlass für Gäste aus beiden Ländern, die den Umzugsweg säumen.

Vor wenigen Jahren konnte die Autorin selbst den großen Umzug besuchen: Ein baumlanger Kindergärtner hob seine Schützlinge nacheinander auf den Pappmaché-Gropp. Gestoppt wurden die Minuten mit der Uhr, damit alle gleich lange huldvoll in die Menge winken konnten. Die historische Fischergruppe, ein Foto in der Ausstellung bezeugt sie bereits 1922, sah im 21. Jahrhundert noch ganz ähnlich aus. Eine Hexe kokelte selbstvergessen an einem kleinen Feuerchen, ein friedliches Bild.

Frauen wurden in Ermatingen weder in Käfige gesperrt, wie es in schwäbisch-alemannischen Hexenzünften bis heute üblich ist, noch über dampfende Kessel gehalten und unglücklicherweise fallen gelassen, wie es 2018 bei Heilbronn passiert ist. Trotz Ehrenkodex der organisierten Zünfte kommt es immer wieder zu „ritualisierten Demütigungen“ von Frauen und jungen Mädchen, wie die Hamburger Zeitschrift „Der Spiegel“ in diesem Frühjahr befindet („Frauenjagd“, Nr. 10/2025).

Mythos 3: Die Fastnacht tut keinem weh

Im Konstanzer Stromeyersdorf, damals „weit draußen in der Pampa“, gründete man nach 1906 den Verein „Negerdorf“. Ungeniert spielte man die Kolonialmythen nach: Eine Gruppe von Jugendlichen färbte sich die Gesichter schwarz und formte die „Wulstlippen“ mit umgebundenen Wiener Würstchen.

Seltsam muten die „Nickneger“ an, die bis in die 1960er Jahre in den deutschen katholischen Kirchen zu finden waren (beim Einwurf einer Münze nickten sie zum Dank). Mehr als gedankenlos die Ankündigung eines Freiluftspielens um die aufständigen Herero auf der Insel Reichenau im März 1908 (heute als Völkermord anerkannt).

Die Kirchen und etliche Politiker, so Engelsing, riefen schon damals gegen den rücksichtslosen Imperialismus auf. Man hätte also mehr wissen können. Die Schweiz hatte keine Kolonien, aber auch keine Berührungsängste. Zum „Reichenauer Herero-Krieg“ setzte die Schweizerische Dampfbootverwaltung Schaffhausen eigens Sonderschiffe ein. Der Basler Zoo zeigte sogenannte Völkerschauen, als Pendant zu den Schauen des Tierpark-Unternehmers Carl Hagenbeck aus Hamburg.

Bei den Darstellungen von Schwarzen sind wir dankenswerterweise einen Schritt weiter. Das „Blackfacing“ ist selbst auf der Bühne verpönt, und vielerorts diskutiert man über „Mohrenbräu“ oder „Mohrenbrunnen“, wie aktuell in Schaffhausen.

Zur indigenen Bevölkerung wiederum gäbe es weiterhin unversöhnliche Positionen, sagt Engelsing: Manche wollen sich ihre Indianerspiele und ihren Buffalo Bill einfach nicht nehmen lassen. Im Begleitbuch zitiert er die deutsche Tageszeitungs-Journalistin Hülya Gürler, die es 2017 auf den Punkt bringt: „Maßstab für Rassismus ist das Empfinden der Betroffenen, nicht der Handelnden.“

Zäsur 1914 – Aufatmen in der Weimarer Republik

Der Erste Weltkrieg unterbrach die bis dahin engen Verbindungen von Schweiz und Deutschland, auch im Fastnachtsgeschehen. 1918 brachte den Frieden, den Deutschen die Republik und das Frauenwahlrecht. 1919 war die Fastnacht verboten, die Kirchen warnten vor ihrer Wiedereinführung. Vergebens, schon ab 1920 ging es in den Gaststätten wieder hoch her, und selbst den Kreuzlingern wurde der Grenzübertritt zum „Elefanten-Konzert“ gegen eine Gebühr von 50 Rappen gestattet. Inklusive spätnächtlicher Rückkehr, wie der Chronist vermerkt.

Mitte der zwanziger Jahre kam es zu einer kurzen Blüte der Lustbarkeiten, mit kürzeren Röcken, Bubiköpfen und neuen Freiheiten für die Frauen. Endlich waren sie ihre Rolle als schmückendes Beiwerk für die Herren los, wenn auch nur für kurze Zeit. Die Kapellen spielten Jazz, Foxtrott und Tango, der 1916 in Zürich gegründete Dadaismus inspirierte zu abenteuerlichen Kostümen. Vom Bürgertum wanderte die Fastnacht in die Arbeiterbewegung, ein Thurgauer Umzug in den 1920-er Jahren zeigt einen Radsportverein in toller Formation.

Die Jüdinnen und Juden feierten wieder Purim, vor allem in Gailingen am Hochrhein mit fantastischen Umzügen und Bühnenshows, die auch bei den Schweizer Nachbarn bis nach Basel großen Anklang fanden.

Abgeräumt wurde die ganze Freiheit mit der Machtergreifung der Nazis in Deutschland 1933.

Mythos 4: Die Fastnacht war gegen die NS-Ideologie immun

Damit sind wir beim unwürdigsten Kapitel der deutschen Fastnachtsgeschichte angekommen: der NS-Zeit. Der Konstanzer Sozialdemokrat Fritz Arnold musste nicht nur als Bürgermeister abtreten, sondern auch als Präsident des „Bürgervereins Bodan“. Kein Widerspruch regte sich. Willfährig beugten sich Bürgerinnen, Bürger und Narren den neuen Herrschern, wie zahllose Quellen belegen. Dank der unversehrten Stadt finden sie sich bis heute in den Archiven – und legen Zeugnis ab, sobald sie denn gesichtet werden.

Bei diesem Thema wird Tobias Engelsing (Jahrgang 1960) besonders emotional. Als junger Reporter des Südkuriers sei er noch in den 1990-er Jahren schamlos angelogen worden: von alten Fastnachtern, die nichts von ihrer NS-Vergangenheit und ihrer Beteiligung am Regime wissen wollten.

Engelsing war selbst lange aktiver Teil der Fastnacht, doch mit zunehmendem Wissen überwiegt die kritische Sicht. So sagt er beim Medienanlass: „Die Nischentheorie ist blanker Unsinn. Bis auf wenige Ausnahmen verhielten sich die Narren ab 1933 systemkonform, bis hin zu Witzen über die Synagogenzerstörung.“ Die war bekanntlich am 9. und 10. November 1938. Doch schon am nächsten Tag hielten die deutschen Narren ihre bunten Abende ab, als sei nichts geschehen.

Die Judenfeindlichkeit zog in den Umzügen mit, die Unterhaltung wurde von Seiten der braunen Herrscher unterstützt. Die nationalsozialistische Vereinigung „Kraft durch Freude“ organisierte und finanzierte: „Gute Laune hilft auch mit, den Krieg zu gewinnen“, sagte Propagandaminister Joseph Goebbels noch 1943.

In den letzten Kriegsjahren verzichtete auch die Schweiz auf ihre Fastnachtsveranstaltungen, nicht nur Basel und Ermatingen, auch Steckborn und Schaffhausen strichen die Umzüge, Tanzbälle und das Maskentreiben.

Mythos 5: Zurück zu den Wurzeln des Brauchtums

Auch in der Nachkriegszeit hielt sich in Süddeutschland die krude Mischung aus „jahrhundertealtem Brauchtum“ und Winteraustreibung als altgermanische heidnische Sitte, wie sie die Nazis verstanden haben wollten. Viele dieser Bräuche sind allerdings nicht „Jahrhunderte“ alt, sondern nur Jahrzehnte, etliche entstanden auch erst nach dem Krieg. Der „Karneval“ bleibt im Südwesten abgeschafft, es heißt jetzt Fasnet. Die „Blätzlebuebe“, von der Elefanten-AG in der frühen Nazizeit flugs erfunden, halten sich bis heute als vitaler Teil der Konstanzer Fastnacht.

Angeknüpft wurde an Cowboys und Indianer, Kaminfeger und „Negerle‘“. Selbst das „Fahrende Volk“ taucht wieder auf, womit die zwischenzeitlich ermordeten Sinti und Roma gemeint waren. Gespottet wurde von der „Elefanten AG“ über die Entnazifizierung, die bis heute nicht aufgearbeitet ist, geschweige denn abgeschlossen. Die Frauen sind wieder zum Küssen da, die Fastnachtslieder eines Willi Hermann mit manifester Nazi-Vergangenheit werden erst seit 2018 (!) kritisch betrachtet – und scheinen unausrottbar.

Zahllose Narrenzünfte sind bis heute den Männern vorbehalten, in Überlingen beispielsweise. Im Jahr 2025 erlaubte sich die Radolfzeller Narrenzunft „Narrizella Ratoldi 1841 e.V.“ einen Aprilscherz via Instagram: Sie verkündete, dass nun auch Frauen im Narrenrat, bei den Holzhauern und Gardisten erlaubt seien! „Haha, April, April!“, welch lächerliche Schnapsidee! Das stiess selbst den vereinseigenen Hansele, der Abteilung, bei denen Frauen und Kinder seit just 75 Jahren mitjucken dürfen, übel auf.

Die Fastnacht war auch in der Schweiz lange eine männerdominierte Angelegenheit – wobei Frauen in Ermatingen schon früh hochaktiv in der Saalfastnacht waren, wie Engelsing speziell für Thurgau-Kultur berichtet. Verbindend wirkt wieder die Musik: Der Musikverein Tägerwilen spielte in den 1960er Jahren regelmäßig an den großen Narrenkonzerten im Konstanzer Konzil. Zahlreiche Schweizer Guggenmusiken kommen zur Konstanzer Fastnacht, und die deutschen Narrenvereine nehmen an Schweizer Umzügen teil.

Hier und da sind die Fastnachtbräuche allerdings nicht nur schaurig, sondern zugleich schaurig schön. Zum Beispiel in Basel: Da stellen sich Besucher nachts an die abgedunkelten Gassen und werden mucksmäuschenstill: Bis sich Punkt Vier die Trommler und Pfeifer in Marsch setzten, jede Clique mit ihrer Melodie, gemächlich schreitend, nur beleuchtet von ihren eigenen, sanft schwankenden Laternen.

Die Sonderausstellung läuft bis 11. Januar 2026

„Maskeraden. Als die Fasnacht noch Fasching hieß.“ Ort: Kulturzentrum am Münster. 78462 Konstanz. Di-Fr 10-18 Uhr, Sa, So und Feiertag 10-17 Uhr. Eintritt Erwachsene 7 Euro. Bis 11. Januar 2026

Umfangreiches Rahmenprogramm , Workshops, Führungen, Vorträge unter: www.rosgartenmuseum.de

Das Buch zum Thema:

„Maskeraden. Fasching, Fasnacht und Karneval am Bodensee“ 272 Seiten, reich illustriert, fester Einband, Thorbecke-Verlag, Ostfildern, 24 Euro. Im Museumsshop und im Buchhandel erhältlich.

Der Film zur Ausstellung:

Im 2. OG des Rosgartenmuseums, Rosgartenstraße 3-5, 78462 Konstanz, ist ein zusätzlich produzierter Dokumentationsfilm zu sehen. Frei mit Eintrittskarte zur Sonderausstellung.

Von Doris Burger

Weitere Beiträge von Doris Burger

- Skulpturenforum im Villa Garten in Amriswil (10.09.2024)

- Was Amriswil und Radolfzell verbindet (30.08.2024)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Geschichte

- Bodensee

Dazugehörende Veranstaltungen

Maskeraden. Als die Fasnacht noch Fasching hieß

Konstanz, Richental-Saal, Kulturzentrum am Münster

Kulturplatz-Einträge

Ähnliche Beiträge

Eiszeit am See

Unter dem Motto «Eisschicht statt Seesicht» präsentiert das Seemuseum Kreuzlingen noch bis April 2026 eine Wanderausstellung zur Eiszeit und erklärt, wie Gletscher eine Landschaft formen. mehr

Eine kleine Entdeckung im Toggenburg: Das Ackerhus

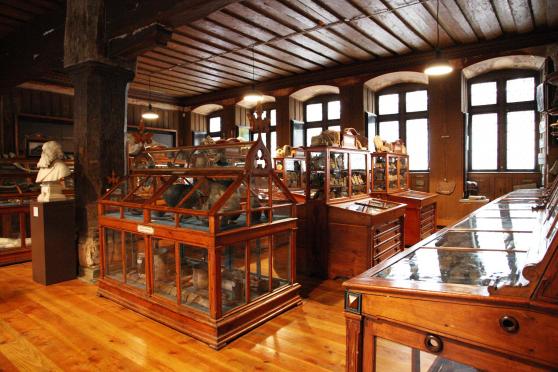

Vom Museumsgründer Albert Edelmann bis zum aktuellen Kinderbuch: Im Ackerhus wird Toggenburger Tradition lebendig gehalten. arttv.ch war zu Besuch. mehr

Im Sonderzug mit Willy Brandt

Augenblicke (12): Auf seiner letzten Wahlkampfreise im Dezember 1986 weilte der damalige SPD-Vorsitzende und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt (1913–1992) in Konstanz. Brandt war einer der bedeutendsten Politiker ... mehr