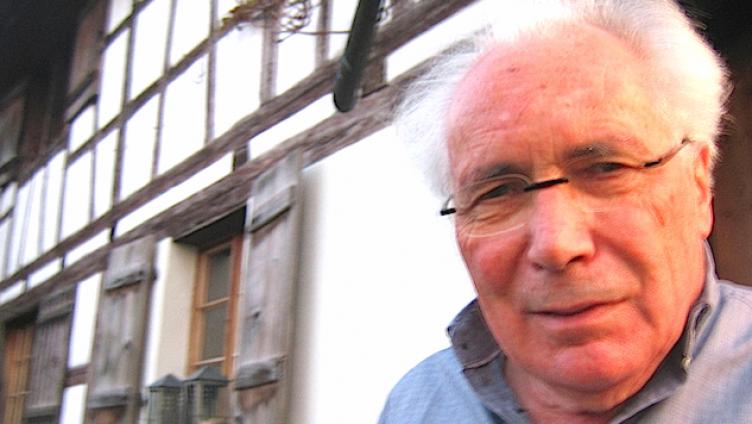

von Brigitta Hochuli, 28.12.2011

Gespräch über einen aussergewöhnlichen Theologen

Pfarrer Christoph Möhl hat über seinen Schwiegervater Fritz Blanke eine Biographie geschrieben. Es ist auch ein Buch über die Kirchengeschichte des Thurgaus geworden.

Interview: Brigitta Hochuli

Herr Pfarrer Möhl, steigen wir mitten hinein in Ihr Buch. Der Theologieprofessor Fritz Blanke schildert in seinem Werk „Columban und Gallus“, wie Gallus von Columbans Tod im fernen Italien wusste. Ein Fall von Telepathie. In Forschungen über Bruder Klaus von Flüe befasst sich Blanke mit dem jahrelangen Totalfasten. Ein Fall von Visionen und „Gehörserscheinungen“. Natürlich haben Blanke auch Wunder und Prophezeiungen in der Bibel beschäftigt. Ein Fall von Parapsychologie. Welcher Art war dieses Interesse, Blanke hatte ja durchaus Verständnis für diese Phänomene?

Christoph Möhl: Das war wohl in erster Linie Blankes wissenschaftliche Neugier und seine Überzeugung, dass unsere Sinne begrenzt seien: Es gibt bestimmt mehr, als wir wahrnehmen können. Dann stiess Blanke eben, wie Sie sagen, in der Bibel und in Heiligenlegenden immer wieder auf Berichte über Wunder, das „Normale“ sprengende Ereignisse. Diesen Berichten wollte er die Glaubwürdigkeit nicht einfach absprechen, ging den Quellen nach, etwa bei den Erzählungen über die Stigmata des Heiligen Franziskus. Wunderheilern oder Kartenlesern gegenüber war er aber sehr distanziert und lehnte jede kommerzielle Ausnützung solcher Phänomene ab.

Fritz Blanke wollte in der Kirche und Kirchengeschichte zudem abergläubischen Ballast loswerden und befürchtete schon im letzten Jahrhundert, Parapsychologie könnte zur Ersatzreligion werden. Was würde er heute von der esoterischen Renaissance in den Freikirchen und Sekten halten?

Christoph Möhl: Blankes Idealbild von einer lebendigen Gemeinde war am ehesten im süddeutschen Pietismus verwirklicht: Innerhalb der Landeskirchen wollte er die entschiedenen Christen am Werk sehen, nach den Vorstellungen von Luthers „ecclesiola in ecclesia“. Diese sollten „Christum mit Hand und Mund bekennen“, wie es die Herrnhuter taten, oder August Hermann Franke oder Johann Hinrich Wichern, die sich auch sozial engagierten. Wenig begeistert war Blanke von mystischen Strömungen, die sich auf eine bloss passive Lebenshaltung zurückzogen, nur meditierten um ihres eigenen Heils willen, ohne Interesse an sozialen oder politischen Fragen. Vermutlich hätte sich Blanke mit esoterischen Bewegungen nicht anfreunden können — aber wohl zugebilligt, dass es für bestimmte Leute der richtige Weg sein könnte.

Auch Fritz Blankes Kompendium „Kirchen und Sekten“, das 1955 ein Bestseller war, steht für Toleranz. Hatte sein Umgang mit Andersdenkenden möglicherweise den Ursprung in seiner freikirchlichen Kreuzlinger Herkunft?

Christoph Möhl: Natürlich! Er lernte dort Menschen schätzen, die — obwohl völlig harmlos — ausgegrenzt wurden, sich aber als ganz und gar „ungefährlich“ erwiesen. Da war zum Beispiel sein Vater, ein erfolgreicher Verleger erbaulicher und theologischer Literatur, von frommen Wandbildern und Weihnachtskrippen. Warum in aller Welt durfte der nicht auf dem evangelischen Friedhof beerdigt werden wie alle Angehörigen dieser Konfession? Bald fünfzig Jahre nach der Gründung der „Unabhängigen Evangelische Kirchgemeinde Emmishofen“ stellten noch immer nur die Katholiken ihren Bernrainer Friedhof zur Verfügung.

Worin bestand denn die „Ungefährlichkeit“ der Emmishofer?

Christoph Möhl: Die Emmishofer Freikirchler hatten alle ein gemeinsames Anliegen: Sie wollten die Frohbotschaft des Evangeliums nicht in radikal-verwässerter Weise verkündet bekommen. So schlicht diese Geisteshaltung sein mochte, Blanke lag sie sicher näher als die Unverbindlichkeit, die oft die landeskirchlichen Gemeinden prägte. Aber er lernte auch, von Jugend auf, dass es auf die Haltung der Menschen und weniger auf ihre Zugehörigkeit zu einer Konfession ankommt.

Andersdenkend waren in der damaligen Zeit für viele auch die Täufer und Katholiken. Für die Täufer hat Blanke eine gerechtere Beurteilung erreicht. In der Auseinandersetzung um die konfessionellen Sonderartikel (Bundesverfassung 51 und 52: Jesuiten- und Klosterverbot) hat er sich unermüdlich für die katholische Sache eingesetzt. Damit stiess er nicht überall auf Gegenliebe. Worin bestand die Notwendigkeit dieses Kampfes und woher nahm Blanke die Überzeugungskraft?

Christoph Möhl: „Die Mehrheit muss in einer Demokratie für Gerechtigkeit sorgen, die Minderheit zieht in Abstimmungen immer den Kürzeren.“ Getreu dieser Devise engagierte sich Blanke nicht nur im Vorfeld der Abstimmung über die Sonderartikel mit vielen Zeitungsartikeln und Vorträgen, sondern kämpfte auch für die Gleichstellung der Katholiken mit den Reformierten in Zürich. Die Zürcher Katholiken machten um 1960 etwa 30 Prozent der Bevölkerung aus, aber nur drei katholische Kirchgemeinden — Rheinau, Dietikon und Winterthur — erhielten Staatsbeiträge. Die andern Pfarreien mussten durch Spenden finanziert werden. Überdies zahlten die Katholiken über die Staatssteuern Millionenbeträge an die evangelische Kirche.

Aber was war mit den Täufern?

Christoph Möhl: Im Blick auf die Beurteilung der Täufer fragte Blanke, wie es wohl aussähe, wenn wir die Darstellung der Reformation nur aus der Sicht katholischer Kirchengeschichtler kennten und mühte sich um eine unparteiische Darstellung der Täuferbewegung. Er kam zum Schluss: Die Täufer gingen hervor aus einer Gruppe konsequenter Zwinglianer, denen der Zürcher Reformator den eigenen Überzeugungen gegenüber zu wenig treu war: Meinungsfreiheit, Trennung von Kirche und Staat, Erwachsenentaufe, gewaltlose Konfliktbereinigung — das waren alles Postulate des frühen Zwingli. „Der einzige Vorwurf, den man den Täufern machen kann ist, dass sie mit ihren Postulaten 300 Jahre zu früh gekommen sind“, meinte Blanke und kämpfte Zeitlebens für eine gerechtere Einschätzung dieser ersten Freikirche. Die Zukunft gehöre ohnehin den staatsfreien Kirchen. Weltweit gebe es nur noch in wenigen Staaten landeskirchliche Verhältnisse wie bei uns.

Was würde Blanke heute sagen?

Christoph Möhl: Blanke würde wohl den Landeskirchen raten, nicht einfach stur die obligatorischen Kirchensteuern und die automatische Mitgliedschaft der Kinder bei der Konfession der Eltern zu verteidigen, sondern flexiblere Lösungen zu suchen.

Herr Möhl, gehen wir nochmals zurück zur freikirchlichen Herkunft Blankes. Die Entstehung der Unabhängigen Kirchgemeinde Kreuzlingen hatte mit dem radikalen Thurgau zu tun. Wie radikal war der Thurgau?

Christoph Möhl: Offenbar radikaler als irgendwo in der Welt. Jedenfalls fand Blanke, der Kulturkampf habe nirgends so krasse Folgen gehabt. In Deutschland seien Pfarrer im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts abgesetzt worden, wenn sie sich weigerten, das altkirchliche Glaubensbekenntnis - das Apostolikum - zu verwenden, im Thurgau aber habe man die Schraube noch eine Drehung weiter angezogen: Wer es wagte, zum Beispiel bei einer Taufe das Apostolikum zu brauchen, habe die Absetzung gewärtigen müssen. Das sei einmalig. Blanke ärgerte sich über die Intoleranz der radikalen Liberalen, die per Synodenbeschluss 1874 mit knapper Mehrheit die Ausserdienst-Setzung des Apostolikums durchgesetzt hatten.

Der Thurgau ist heute nicht mehr so radikal-liberal wie Sie ihn eben geschildert haben. Dafür scheint er ein fruchtbarer Boden für evangelikale Bewegungen zu sein. Wie ist das einzuordnen?

Christoph Möhl: Die Krise nach dem verhängnisvollen Synodenbeschluss wirkt eigentlich bis heute nach. Schon bestehende Chrischona- und FEG-Gemeinden erhielten damals Zuwachs, neue wurden gegründet. Heute haben wir evangelikale Einfärbungen auch in der Landeskirche, die sich immer mehr den Freikirchen angleicht. Und die Etikettierung von Pfarrern („positiv“/„liberal“ oder gar gläubig und ungläubig!) ist hier weiterhin üblich, vor allem vor Pfarrwahlen.

Da scheint noch Aufklärung nötig. Der Thurgauer Staatsarchivar André Salathé sieht auf Nachfrage von thurgaukultur.ch jedenfalls in der Aufarbeitung der Geschichte der Thurgauer Freikirchen eine wissenschaftliche Notwendigkeit. Wo sähen Sie die Schwerpunkte?

Christoph Möhl: Die Vorgänge um die Ausserkraftsetzung des Apostolikums 1874 im Thurgau wurden bisher eher verschwiegen als erhellt. Auch die „Geschichte des Thurgaus“ von Albert Schoop bemühte sich, die Vorgänge eher zu vernebeln und so darzustellen, dass aus dem Anliegen der Konservativen nur eine Sturheit des alternden Dekans Steiger wurde, des Gründers der Unabhängigen Evangelische Kirchgemeinde Emmishofen. „Er wurde im Alter immer unnachgiebiger“, schreibt Schoop. Dagegen werden deren Mitglieder als „intolerant“ bezeichnet. Allerdings, liest man in Schoops Geschichtsbuch, schwächte sich „die sie begleitende Leidenschaft, ja Intoleranz mit den Jahrzehnten ab, bis die Enkel der Gründer wieder zur Landeskirche zurückfanden.“ Das war’s dann. Wie Sie sehen, gilt es viel aufzuarbeiten und die Vorgänge sachgerechter zu schildern.

André Salathé betont auch die spezielle Auslegung des 2. Vatikanischen Konzils 1962 bis 1965 durch Fritz Blanke. Was hat es damit auf sich?

Christoph Möhl: Blanke freute sich über das „Aggiornamento“, die Aufforderung Johannes XXIII, „frische Luft“ in die katholische Kirche hineinzulassen. Er musste die Rücknahme und teils Aufhebung der Konzilsbeschlüsse durch die folgenden Päpste und die Traditionalisten nicht mehr erleben. Vielmehr machte er sich noch Hoffnung auf eine Öffnung auch der Kirchen ausserhalb Roms, der Orthodoxen mit ihrer Staatstreue und Frauenfeindlichkeit, der Lutheraner mit ihrer Hierarchie. Er machte sich lustig über die Titelsucht hierzulande und in Deutschland und freute sich über die Quäker, die auch vor dem König den Hut nicht lüfteten, die den Frauen gleiche Rechte gewährten, konsequent gegen militärische Gewalt waren und sich vehement für Meinungs- und Glaubensfreiheit einsetzten.

Blanke war also ein Vordenker des friedlichen Zusammenlebens der Religionen?

Christoph Möhl: Ja. Und höchst aktuell wäre heute übrigens Blankes Einstellung zum Islam: Er war beeindruckt vom Versuch des Heiligen Franziskus, während der Kreuzzüge mit den Muslimen zu verhandeln, legte schonungslos Unmenschlichkeiten christlicher Kreuzfahrer bloss und wurde nicht müde, auf Reisen und in Vorlesungen die Überlegenheit der musilimischen Wissenschafter und Regenten in Spanien vor der „Reconquista“ zu schildern.

Als Theologieprofessor hat Fritz Blanke sich aber auch mit der Reformation beschäftigt. Er verfasste eine kritische Zwingli-Ausgabe, aber auch viele Schriften über Luther. Wie ordnete er die Beiden einander zu?

Christoph Möhl: Blanke war in jungen Jahren bekannt als Lutherkenner und kam mit diesem Ruf auch nach Königsberg. Doch schon damals zeigte er Defizite in Luthers Theologie und Verhalten auf. In Zürich widmete er sich intensiv Zwingli, entdeckte dessen Überlegenheit in manchen Belangen: Zwingli habe als einziger unter den Reformatoren, Bullinger eingeschlossen, die Erbsünde nicht als Schuld, sondern als böse Neigung aufgefasst und Zwinglis Abendmahlsauffassung sei biblischer als die lutherische, das werde auch von Lutheranern anerkannt. Luther sei verglichen mit Zwingli auf halbem Weg stehen geblieben.

Keine Kritik an Zwingli?

Christoph Möhl: Doch. Blanke blieb auch den Reformatoren in Genf und Zürich gegenüber kritisch und schrieb Aufsätze unter dem Titel „Calvins Fehler“ und „Zwinglis Fehler“. Andererseits publizierte er ein feinsinniges Büchlein über „Humor bei Luther“ und einen grundlegenden Aufsatz über „Der verborgene Gott bei Luther“. Ganz unerbittlich war er im Blick auf Luthers masslose Kritik an Karlstadt und Schwenckfeld und auf die Schrift „die Lügen der Juden“.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt von Fritz Blanke war Johann Georg Hamann, ein Theologe und Sprachphilosoph des 18. Jahrhunderts aus Königsberg. Was faszinierte ihn an Hamann?

Christoph Möhl: Blanke teilte Hamanns Lutherbegeisterung und er lehrte in Hamanns Heimatstadt Königsberg. Hamanns dunkle Sprache, mit der er sich als Gegner der Aufklärung profilierte, packte ihn, wie auch seine tiefe religiöse Verwurzelung. Hamann wurde ja zum Vorbereiter der Sturm-und-Drang-Bewegung, betonte die Bedeutung einer persönlichen Entscheidung und wandte sich gegen die nur äusserlich-formelhafte Wissenschaftlichkeit vieler damaliger Theologen. Blanke sah in ihm einen Erneuerer, vergleichbar mit Kierkegaard.

Fritz Blanke war ebenfalls ein Erneuerer. Auch was die Natur betrifft war er ein Tabubrecher. Heute würde man ihn zudem als einen Grünen bezeichnen. In der Schrift „Unsere Verantwortlichkeit gegenüber der Schöpfung“ erwähnt er Carl Spittelers Wortschöpfung vom „Icheinzigwahn“, der zur Umweltzerstörung führe. Blanke reichte im Kantonsrat zum Beispiel eine Motion gegen die Verwendung des Bleibenzins ein. Selber war er anspruchslos. Seine Vorlesungen schrieb er auf die Rückseite von Drucksachen, er ging zu Fuss, benutzte auf Reisen Zug und Schiff. Hatte er Mitstreiter im kirchlichen Umfeld?

Christoph Möhl: Im Gegenteil, er wurde eher belächelt. In den 50er-Jahren beherrschte die Theologie Barths das Feld, die paulinische Sicht der Glaubensinhalte. Zudem war es die Zeit des Wirtschaftswunders, der Technikbegeisterung und des Fortschrifttsglaubens. Blankes Lebens- und Denkweise war fast exotisch: Er warnte vor den Schäden durch die zunehmende Motorisierung — und die Pfarrer fingen an, Autos zu kaufen. Er ermahnte wie zitiert zur „Verantwortlichkeit gegenüber der Schöpfung“ — und in den Vorlesungen von Kollegen spielte die Natur nur die Rolle des Rohstofflieferanten für die Menschen.

Wäre in Sachen Umweltschutz Ihrer Meinung nach von der heutigen Kirche aus mehr zu tun?

Christoph Möhl: Und ob! Es fehlt nicht an schönen Worten, aber an konsequenten Taten: Nach einem Waldgottesdienst zum Thema „Das Tier und wir“ wird frischfröhlich die ganze Gemeinde mit saftigen Fleischstücken vom Grill verköstigt. Von der Sonne hell erleuchtete Kirchenräume werden während des ganzen Gottesdienstes zusätzlich elektrisch beleuchtet. Pfarrer sind auch innerhalb ihrer Dorf-Gemeinde mit dem Auto unterwegs, dabei ergäben sich, gingen sie zu Fuss, viele Zufallsbegegnungen. Die Abwehr des Islam gibt viel zu reden, auch von Kanzeln — nicht aber der Bau einer neuen Schnellstrasse.

Sie sind grün wie Ihr Schwiegervater!

Christoph Möhl: A propos bauen. Kirchendächer böten ansehnliche Flächen für Solaranlagen, Konfirmationsfeiern könnten zeitlich so angesetzt werden, dass die Gäste von auswärts mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen könnten, und sie sollten eingeladen werden, nicht mit dem Auto zu kommen. Erntedankgottesdienste, die vorallem in städtischen Gemeinden Relikte aus alter Zeit sind, wären geeignet, als Schöpfungs-Gottesdienste aktualisiert zu werden. Man müsste Blanke heute in den Kirchen hören!

Liest man Ihre Biographie Fritz Blankes, scheint er gegen Ende seines Lebens kompromissloser geworden zu sein. In Sachen Religion wollte er die „Entrümpelung der Kirchengeschichte“, das heisst „eine Geschichte ohne Mythus und Weihrauch“. Täuscht dieser Eindruck?

Christoph Möhl: Als mir in der Zentralbibliothek Blankes Materialsammlung zum Thema „Entrümpelung der Kirchengeschichte“ in die Hand kam, staunte ich tatsächlich nicht schlecht: Der Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner, der Verfasser einer „Kriminalgeschichte des Christentums“, als Kronzeuge für ein Projekt Blankes? In Zürich habe der Hexenwahn erst mit der Reformation zu blühen begonnen, notierte Blanke. Im Alten Zürich seien Kinder wegen unnatürlicher Unzucht oft hingerichtet worden.

Wissen Sie, was Blanke mit seiner Materialsammlung vorhatte?

Christoph Möhl: Es ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Eine Vorlesung, ein Buch? Vielleicht nichts? Es gab da noch andere Schachteln mit Zeitungsausschnitten, Notizen, Kopien, Verweisen auf Bücher. Sicher plante er eine „Entmythologisierung“ der Geschichtsschreibung, wollte Heroisierungen blossstellen, Legendenbildungen und geläufigen Falschdarstellungen entgegentreten. Er hat sich in den letzten Jahren bei etlichen Gelegenheiten in diesem Sinne mit Leserbriefen und Gegendarstellungen exponiert.

Herr Möhl, lassen Sie uns noch Persönliches erörtern. Sie sind der Schwiegersohn von Fritz Blanke. Erzählen Sie uns kurz, wie es dazu kam?

Christoph Möhl: Aber bitte wirklich nur kurz: Ich freundete mich an mit Blankes Sohn Huldrych, der ebenfalls in Zürich Theologie studierte. So kam ich ins Haus Blanke und begegnete Huldrychs Schwester Roswitha. Aber damit begann erst eine lange Zeit des Werbens, bis ich mit ihr mehr befreundet war als mit ihm.

Wie haben Sie denn Ihren ehemaligen Professor privat erlebt? In Ihrem Buch schimmert jedenfalls viel Bewunderung durch.

Christoph Möhl: Man konnte sich der Liebenswürdigkeit dieses Mannes nicht entziehen. Auch bei Studenten war er sehr beliebt. Noch heute schreiben mir alte Kollegen, sie hätten ihn „verehrt“. Stupend war sein Personengedächtnis: Er prägte sich bei jeder ersten Begegnung ein Gesicht und dazugehörige Daten - Vorname, Name, Bürgerort, Wohnort, Beruf des Vaters und anderes mehr - für immer ein. Und er war hilfsbereit, führte Nichtzürcher in die Zentralbibliothek ein. Nach dem Bekunden seiner Kinder war er auch ein aussergewöhnlich grosszügiger Vater.

Sie nennen Ihren Schwiegervater im Buchtitel einen „Querdenker mit Herz“. Ist das für Sie als ehemaliger evangelischer Pfarrer eine nachahmenswerte christliche Haltung?

Christoph Möhl: Das ist so. Allzu oft besteht in den Kirchen die Tendenz, nur ja nicht anzuecken, durch Äusserungen aufzufallen. Man hält es für unschicklich zu polarisieren. Da hatte Blanke weniger Bedenken. Allerdings hatte er mit seiner gewinnenden Art auch keine Schwierigkeiten, wenn er sich mit seiner Meinung „quer stellte“. Das ist für mich wirklich nachahmenswert: Sich zu profilieren ohne zu provozieren.

Ihr Buch ist stellenweise wie ein Roman gestaltet. War Ihnen Blanke auch stilistisch ein Vorbild oder hatten Sie damit einfach einen bestimmten Leserkreis im Auge?

Christoph Möhl: Blankes eigner Stil bemühte sich um Allgemeinverständlichkeit. Gar nicht professoral riet er beispielsweise, nicht speziell Interessierte sollten Anmerkungen einfach übersehen und schränkte alle leserunfreundlichen Formulierungen ein. Er verwendete Fremdwörter nur, wenn es unumgänglich war. Auf seinem Pult lag immer das Nachschlagewerk „Das treffende Wort“. Mit Ausnahme der kritischen Ausgaben Zwinglis und Hamanns sind alle seine Werke auch für Nichtakademiker gut lesbar. Irgendwie schwebte mir darum vor, nicht nur seinen Lebensweg zu beschreiben, sondern gleich auch seiner Art zu schreiben gerecht zu werden. Durch klare Gliederung — die Kapitel sind kurz und werden durch eine grosse, aussagekräftige Eingangsfoto und einen Vorspann eröffnet — ist vielleicht eine gewisse Leserfreundlichkeit erreicht. Der Ausdruck „Roman“ scheint mir aber doch etwas hoch gegriffen. Möglicherweise ist es einfach gelungen, die Spannung und den Appetit aufs Weiterlesen aufrecht zu halten.

Der Appetit könnte nicht nur aufs Weiterlesen, sondern auf das ganze Buch gross werden. Die Auflage ist mit nur gerade 350 Exemplaren aber nicht gerade hoch.

Christoph Möhl: Wir rechneten damit, dass sich vor allem Pfarrerinnen und Pfarrer, die bei Blanke studiert hatten, für die Biografie interessieren könnten. Nun liegt allerdings sein Tod schon bald 50 Jahre zurück, da wird deren Zahl immer kleiner. Anderseits: Bei Bedarf könnte man ja nachdrucken. Und eine Hoffnung hätte ich noch: Es gäbe etliche Themen in Blankes Leben, die Einzelarbeiten rechtfertigten. Vielleicht wird ja die Biografie zum Anlass für Dissertationen.

*****

Zur Person von Fritz Blanke

Geboren ist Fritz Blanke am 22.4.1900 in Kreuzlingen als Sohn des Verlegers Johannes Blanke. Er absolvierte das Gymnasium in Konstanz und das Theologiestudium in Tübingen, Heidelberg und Berlin. 1926 bis 1929 war er Privatdozent in Königsberg (De), 1929 bis 1967 Professor für Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Gestorben ist er am 4.3.1967 in Zürich. Als Dozent zeigte Blanke pädagogisches Geschick und einen warmherzigen Umgang mit den Studierenden.

Publizistisch trat er in der Schweiz zuerst mit Werken über katholische Heilige («Columban und Gallus»; «Niklaus von Flüe») hervor. Entscheidende Impulse setzte er mit seinen Büchern und Vorträgen zur Beurteilung der Täufer («Brüder in Christo», «Täufertum und Reformation»). Der in einer freikirchlichen Familie aufgewachsene Theologieprofessor setzte sich für ein vorurteilsloses Verhältnis der Kirchen und Konfessionen ein. Er genoss das Vertrauen auch von Gemeinden und Gemeindemitgliedern in Freikirchen und Gemeinschaften. Insbesondere engagierte sich Blanke für die Abschaffung der konfessionellen Sonderartikel in der BV («Jesuiten, Klöster») und im Kanton Zürich für die öffentlich-rechtliche Gleichstellung der Katholiken und für die Ökumene («Zehn Gebote für den Umgang mit Christen anderen Bekenntnisses»).

Als Gemeinderat, dann als Kantonsrat, setzte sich Fritz Blanke in den 50er-Jahren vor allem für «grüne» Anliegen (Luftreinhaltung, Gewässerschutz, Tier- und Pflanzenschutz) ein, in einer Zeit also, als diese Fragen in Kirche und Politik nur eine geringe Aufmerksamkeit genossen. Über Jahrzehnte arbeitete er in der Volkshochschule Zürich mit (beliebt war er vor allem auch als Reiseleiter) und präsidierte fast zwei Jahrzehnte lang die Stiftung zur Förderung von Gemeindestuben und Gemeindehäusern. Zu diesem Wirkungsfeld gehört auch sein Engagement in der EVP. (cm/red)

***

Pfarrer Christoph Möhl-Blanke war unter anderem Informationsbeauftragter und "Kirchenbote"-Redaktor der Evangelischen Landeskirche Thurgau. Die von ihm verfasste Biographie „Querdenker mit Herz“ ist im Achius-Verlag erschienen.

Weitere Beiträge von Brigitta Hochuli

- Kultur für Familien: Was im Thurgau noch fehlt (06.09.2018)

- Rätsel gelöst: So alt ist der Kunstraum Kreuzlingen (29.06.2018)

- Musikschule Kreuzlingen sucht Verbündete (14.06.2018)

- Kult-X in WM-Stimmung: Das etwas andere Public Viewing (29.05.2018)

- Unterm Sternenhimmel (13.05.2018)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Literatur

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Interview

- Geschichte

- Religion

Ähnliche Beiträge

Hereinspaziert! Ein berühmter Kreuzlinger in der Manege

Augenblicke (1): Als Clown PIC feierte er grosse Erfolge. Unser Foto-Kolumnist Urs Oskar Keller erinnert an einen besonderen Moment. mehr

„Ich bin ein Idyllensammler“

Urs Oskar Keller ist fast 50 Jahren als Reporter in der Region unterwegs auf der Suche der Sensation des Alltags. In der neuen Serie „Augenblicke“ zeigt er besondere Momente aus dieser Zeit. mehr

Brücken bauen wörtlich genommen

Das thurgauische Diessenhofen und das deutsche Gailingen feierten ihren zweiten Kulturellen Begegnungstag auf der historischen Holzbrücke die beide Gemeinden verbindet. mehr