von Brigitta Hochuli, 23.06.2010

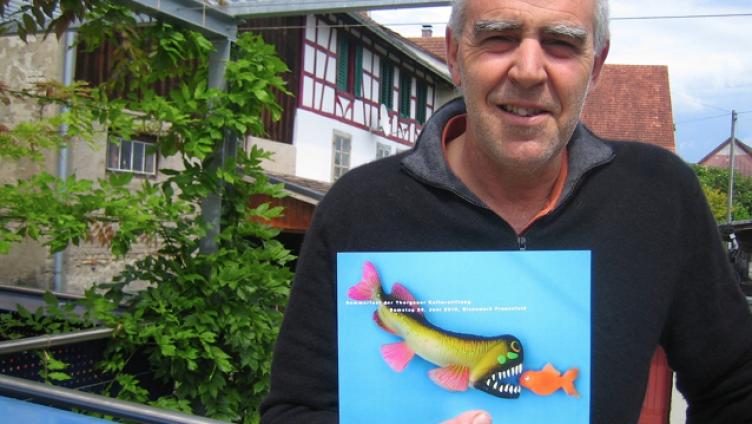

Bottinis Fischgespräch – das grosse Wagnis

Am Sommerfest der Thurgauer Kulturstiftung führen der Uesslinger Aktionskünstler Max Bottini und prominente Gäste ein «Gespräch mit Fischen». Zur philosophisch-kulinarischen Aktion gibt's Chretzer mit Salzkartoffeln und Mayonnaise.

Interview: Brigitta Hochuli

Herr Bottini, was befähigt Sie, mit Fischen zu sprechen? Bisher haben Sie Erfahrungen mit Stockfischen gesammelt, und die reden ja bestimmt nicht.

Max Bottini: Aber sie schmecken. Der Stockfisch ist ein wunderbarer Fisch. Ausserdem habe ich schon mehrmals mit Fischen gearbeitet, so bei der Aktion „Rauch" in Basel mit Felchen. Fische brauchen die nötige Aufmerksamkeit.

Aber kann man auch mit ihnen reden?

Bottini: Das kann man selbstverständlich. Fische sind ganz dankbare Zuhörer. Aber man braucht halt ein wenig Zeit.

Ich habe Schwierigkeiten, mir Max Bottini im Zwiegespräch mit Fischen vorzustellen. Helfen Sie mir?

Bottini: Mit einem Karpfen ist es wunderschön. Ein- bis zweimal pro Minute bewegt er sein Maul und lässt ein paar Luftbläsli raus. Das muss man deuten können. Und das kann ich. Man muss allerdings etwas geübt sein.

Sie stehen also an einem Teich und interpretieren die Luftbläsli. Kaum zu glauben!

Bottini: Es ist aber wahr.

Angeln Sie?

Bottini: Ja, im Teich meines Nachbarn, denn ich habe kein Fischerpatent. Ich fange Fische aber mit der Absicht, ihnen klar zu machen, dass man sie essen kann. Und dafür muss man mit ihnen reden. Fische sind sehr sensibel, denken Sie nur an die Delphine. Die kommunizieren, obwohl sie in der Tiersystematik als niedrige Wesen eingestuft sind.

Delphine sind ja halbe Menschen.

Bottini: Mag sein, aber wir Menschen reden auch nur, weil wir essen können.

Können Sie eigentlich gut kochen?

Bottini: Nur für den Hausgebrauch. Ich muss, weil ich viel allein bin.

Ihr Fischgespräch am Sommerfest soll aber eine höhere Dimension haben. Sie nennen die Aktion eine philosophisch-kulinarische. Worin liegt die Philosophie?

Bottini: Sie müssen sich das so vorstellen: Wenn wir einen Fisch vor uns im Aquarium haben und uns Zeit lassen, entwickeln sich Gespräche mit einem dankbaren Partner, der sich alles anhört und Antwort gibt auf Fragen, die wir auch selber geben könnten. Das nennt man nonverbale Kommunikation. Aber wie gesagt, dazu braucht es Talent.

Dabei sind Sie nicht einmal im Sternzeichen des Fisches geboren, sondern in jenem des Löwen, was Ihnen einen feurigen, von der Sonne begünstigten Charakter bescheinigt. Das pure Gegenteil von kaltblütigen Fischeigenschaften.

Bottini: Ich halte nicht viel von Sternzeichen. Ausserdem habe ich gelesen, Fische seien diffus. Aber ich weiss nicht, ob das stimmt. Und ob Löwen feurig sind, kann ich von mir jedenfalls nicht immer sagen.

Wenn schon nicht das Sternzeichen, es gibt berühmte und auch aktuelle Beispiele für Fischgespräche. Denken wir nur an die Fischpredigt des Hl. Antonius von Padua, den «Talk im Boot» des Schweizer Fernsehmanns Frank Baumann oder «Fische versänke» von Züri West. Lassen Sie sich davon inspirieren?

Bottini: Nein. Das ist eigentlich kein Thema. Ich kenne natürlich Antonius' Fischpredigt und Brechts Haifischparabel. Die Symbolik von Fischen gibt es ja in verschiedenen Kulturkreisen. Bei mir geht es aber um die Behauptung im Titel, dass Fische sprechen können. Das muss während der Aktion bekräftigt oder entkräftet werden. Da gehe ich ein grosses Wagnis ein.

Ein Wagnis? Worauf muss sich der Zuschauer oder Zuhörer gefasst machen?

Bottini: Ich verrate nichts. Es soll eine Überraschung sein. Wichtig ist bei meiner Art von Kunst, dass man entweder dabei gewesen ist oder nicht. Das ist ein grosser Unterschied zu einem Bild, das man immer wieder betrachten kann. Bei einer Aktion muss der Betrachter das Ereignis in Form eines immateriellen Kunstwerks speichern. Nur, die Anstrengung, dies zu tun, muss er selber erbringen.

Das hiesse dann, den Akt der Kontemplation auf die Spitze zu treiben. Wo bleiben da die Fische?

Bottini: Kontemplativ gesehen sind Fische faszinierend. Was mich an ihnen interessiert, ist die einfache Form, die Dreidimensionalität ihrer Bewegungsmöglichkeiten, sie schweben und sind als Urviecher den ursprünglichen Formen von Lebewesen wahrscheinlich am nächsten. Ihr Medium ist das Wasser, in dem man das Maximum an Freiheit geniessen kann.

Womit wir bei einem philosophischen Begriff par excellence wären.

Bottini: Ja, das kann man sagen. Bei Fischen ist die Freiheit allerdings durch das Nahrungsangebot eingeschränkt. Deshalb gibt es Fische, die wandern. Wasser hat aber keine Grenzen. Für Fische ist alles offen, in allen drei Dimensionen.

Fische taugen demnach nicht als Metapher für den Menschen?

Bottini: Nein, denn Menschen sind reglementiert.

Dagegen kämpfen Sie?

Bottini: Nein, da bin ich zu nüchtern. Und in der Schweiz können wir uns im Gegensatz zu beispielsweise China auch nicht beklagen.

Was ist mit der Freiheit der Kunst?

Bottini: In der Kunst ist es schon so, dass man das Maximum an Freiheit einfordern muss. Man sollte möglichst in alle Richtungen vorstossen können. Man darf der Kunst keine Fesseln anlegen.

Und das ist erlaubt in der Schweiz?

Bottini: Leider nicht in jedem Fall. Nehmen sie Thomas Hirschhorn. Der Mann wurde von Politikern abgestraft, die ihn nicht einmal gekannt haben.

Gibt es Parallelen zwischen Ihnen und Hirschhorn?

Bottini: Gute Frage. Ich bin jemand, der über die Kunst- und Museumsgrenzen hinausgeht und sich in einem Gärtli bewegt, das nicht Kunst heisst. Da wird man dann gefragt, was man hier mache.

Passiert das im Museum nicht?

Bottini: Doch. Aber im Museum befinden sich Künstler und Besucher auf gleicher Erwartungsebene. Somit gehen da nur Kulturinteressierte und Kunstversierte hin.

Geht es Ihnen um die Popularisierung der Kunst?

Bottini: Es ist mein Bestreben, die Menschen dort einzubinden, wo die Kunst zu einem Buch mit sieben Siegeln wird. Das ist im Museum möglich oder auf der Strasse. Der Ort ist dabei gar nicht so relevant. Kunst soll ja auf verschiedenen Ebenen etwas auslösen.

Nehmen wir Ihre Aktion «tomARTen» in Frauenfeld, die Sie ein Projekt zur Evolutionstheorie von Charles Darwin nannten. Was hat das ausgelöst?

Bottini: Bei diesem Projekt habe ich versucht, den Kern des Themas herauszuschälen und dies mit künstlerischen Mitteln umzusetzen. Ob dies dann auch von allen als Kunst gedeutet würde, war nicht so wichtig für mich. Wichtiger war, dass ich etwas bewegt habe. Der Zweck war, die Menschen zu involvieren und sie zu Partnern der Kunst zu machen. In der Migros kann man fünf Sorten Tomaten kaufen, dabei gibt es 20 000 davon. Wenn man zum Beispiel an die Eingeschränktheit und damit Abhängigkeit der Landwirte beim Bezug von Saatgut denkt, ist das ein Hohn und ein Politikum. Mit „tomARTen" habe ich aufgezeigt, dass man eine kritische Haltung einnehmen kann. Damit trage ich hoffentlich zur Meinungsvielfalt bei.

Und zusätzlich etwas zum Thema Freiheit?

Bottini: Ja, insofern die Aktion unter anderem die Frage nach Abhängigkeit stellte. Man kann sich zwar informieren, hat aber in gewissen Bereichen keinen Einfluss. Das empfinde ich als Freiheitsberaubung.

Auf solche Missstände können aber auch Wissenschaftler, Journalisten oder Politiker aufmerksam machen. Wozu braucht es da die Kunst?

Bottini: Weil es scheinbar sonst niemand macht. Es gibt ja nur noch ‚Unterhaltungsclowns'. Ausserdem hat Kunst für mich viel mit Leben zu tun. Meine Kunst ist meine Vita. Kunst hat mit emotionaler Bindung und Verantwortungsgefühl zu tun. Von den Projektbeteiligten verlange ich ein kleines Engagement. L' Art pour l' art kann diesen Anspruch nicht einlösen.

Das kann aber auch scheitern.

Bottini: Genau. Aber das muss in der Kunst drin liegen.

P:S.: Bei den prominenten Fischgesprächspartnern handelt es sich um Dorena Raggenbass, Lisa Landert, René Munz, Peter Höner und Walter Hugentobler.

********************************************************

Sommerfest für alle

Laut Klaus Hersche, Beauftragter der Thurgauer Kulturstiftung, ist das Sommerfest vom Samstag, 26. Juni, ab 16 Uhr im Eisenwerk Frauenfeld «ein Sommerfest für alle, denen Kultur am Herz liegt, und das die Sinne weckt».

In ihrer Arbeit stehe die Kulturstiftung in permanentem Kontakt mit verschiedenen PartnerInnen, die das kulturelle Profil einer Region ausmachten und ohne die es keine Kulturstiftung bräuchte. Zu dieser kulturellen Szene gehörten natürlich in erster Linie die Kulturschaffenden, dann aber auch «all jene Frauen und Männer, die Kultur vermitteln, kritisch beurteilen, fördern, herausfordern und konsumieren, ja selbst jene, die Kultur als überflüssigen Luxus und Künstler als Störenfriede empfinden und dennoch dafür einstehen», so Hersche.

All diese PartnerInnen wolle die Kulturstiftung mit dem Sommerfest einladen zu ungezwungenen Begegnungen, künstlerischen Aktionen, einem Gespräch über Kunst im virtuellen und im realen Raum und einem andern Gespräch mit Fischen, zu einem exquisiten Fischbankett und zu einem ausgelassenen Tanzparkett – damit Kultur als eine lustvolle und öffentliche Angelegenheit erlebt werde. Daher sei am Sommerfest jede und jeder herzlich willkommen und solle die Veranstaltung künftig jedes Jahr an einem anderen Ort stattfinden. (tgk)

Weitere Beiträge von Brigitta Hochuli

- Kultur für Familien: Was im Thurgau noch fehlt (06.09.2018)

- Rätsel gelöst: So alt ist der Kunstraum Kreuzlingen (29.06.2018)

- Musikschule Kreuzlingen sucht Verbündete (14.06.2018)

- Kult-X in WM-Stimmung: Das etwas andere Public Viewing (29.05.2018)

- Unterm Sternenhimmel (13.05.2018)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Kunst

Kommt vor in diesen Interessen

- Interview

Ähnliche Beiträge

„Gute Vernetzung ist wichtig”

Im Februar übernimmt Martina Venanzoni die kuratorische Leitung der Kunsthalle Arbon. Mit welchen Ideen kommt sie ans Bodenseeufer? Ein Gespräch über Chancen und Herausforderungen in der Kunsthalle. mehr

Raus aus der Gediegenheit

Seit vier Monaten ist Peter Stohler Direktor des Kunstmuseum Thurgau. Wie will er das Museum verändern? Ein Gespräch über neue Ideen und alte Hoffnungen. mehr

«Ein grossartiger Ort für Experimente»

Wie geht es weiter mit der Kunsthalle Arbon? Die neue Kuratorin Patrizia Keller über ihre Zukunftspläne und die Kulturarbeit in der Provinz. mehr