von Inka Grabowsky, 02.10.2022

Anfänge einer Aufarbeitung

Das Kunstmuseum Thurgau setzt sich in einer Fotoausstellung mit der Psychiatriegeschichte der Schweiz auseinander. Dabei geht es nicht um skandalträchtige Themen wie Medikamentenversuche oder die administrative Verwahrung, sondern um Einblicke in den Anstaltsalltag in der Zeit von 1880 bis 1935. Grundlage sind Fotos, die zumeist die Psychiater selbst gemacht haben. (Lesedauer: ca. 3 Minuten)

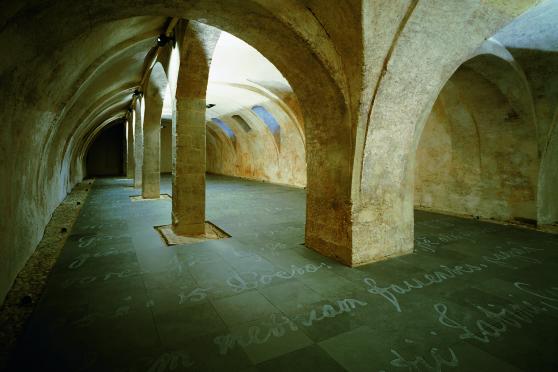

Ganz ruhig stehen sie da, die sogenannten «Unruhigen Frauen» in der damals so genannten kantonalen Irrenanstalt Waldau (BE) und lassen sich fotografieren. Das Bild begrüsst die Besucher der Ausstellung «Hinter Mauern - Fotografie in psychiatrischen Einrichtungen von 1880 bis 1935» hinter den dicken Mauern der Kartause Ittingen.

«Das passt zu uns», sagt Stefanie Hoch, Kuratorin vom Kunstmuseum Thurgau. «Auch in der Kartause lebten die Mönche in Abgeschiedenheit, auch hier wusste niemand so genau, was hinter den Mauern passiert». Zudem sei einer der Schwerpunkte der Sammlung die Art Brut – die sogenannte Aussenseiterkunst von Autodidakten, oft mit psychischen Beeinträchtigungen.

«Und wir zeigen derzeit Javier Téllez Film ‹Das Narrenschiff› , in dem Teilnehmer aus dem Offenen Atelier Kreuzlingen über Wahnsinn und Gesellschaft philosophieren. Damit bieten wir einer zeitgenössische Arbeit den historischen Hintergrund.»

Initiatorin ist in doppelter Hinsicht vom Fach

Vor drei Jahren war die Kunsthistorikerin Katrin Luchsinger mit der Projektidee an das Museum herangetreten. Sie ist sowohl in der Kunstgeschichte als auch in der Psychologie bewandert. Studiert hat sie beides. Schon ihre Dissertation schrieb sie über das künstlerische Schaffen in psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz 1850 bis 1930.

Bis zu ihrer Pensionierung 2019 war sie Professorin an der Zürcher Hochschule der Künste und forscht nun privat weiter zu Kunst und Psychologie/Psychiatrie um 1900. Sechs Archive hat sie durchgesehen, 3000 Originale gesichtet und 120 ausgewählt, die drei spezielle Aspekte der Fotografie in frühen psychiatrischen Kliniken repräsentieren.

Schwierige Zeiten für psychisch Kranke

Die beiden Kuratorinnen haben die Bilder nach der Motivation der Fotografen sortiert. «Wir haben das Jahr 1880 als Startdatum gewählt, weil damals eine Professionalisierung in der Behandlung der psychisch Kranken einsetzte», so Stefanie Hoch. «Ausserdem wurden die Kameras für die Psychiater ab der Zeit leichter zu handhaben.»

Ende des 19. Jahrhunderts waren die Behandlungsmöglichkeiten noch gering. Dem verwirrten Geist sollte über die Architektur der Anstalten Ordnung entgegengesetzt werden. «Wir müssen uns bewusst machen, dass man psychisch Erkrankte erst in den 1950er Jahren mit modernen Psychopharmaka behandeln konnte», erinnert Luchsinger. «Zuvor blieb nicht viel anderes, als sie in Isolationszellen wegzuschliessen, im Schlafsaal ruhig zu stellen oder ihnen Luftbäder auf der Terrasse zu verordnen.»

«Psychisch Kranke konnten erst seit den 1950er Jahren mit modernen Psychopharmaka behandelt werden. Zuvor blieb nicht viel anderes, als sie in Isolationszellen wegzuschliessen, im Schlafsaal ruhig zu stellen oder ihnen Luftbäder auf der Terrasse zu verordnen.»

Katrin Luchsinger, Kuratorin und Kunsthistorikerin (Bild: Inka Grabowsky)

Auf die Idee, eine Art Arbeitstherapie anzubieten, kam man erst langsam und zunächst aus pragmatischen Erwägungen: Die damals so bezeichneten «Irrenhäuser» waren zumeist gleichzeitig Gutsbetriebe. Die Mithilfe der Patienten bei der Feldarbeit oder der Patientinnen bei der Gartenarbeit senkte die Kosten. «Das ist aus heutiger Sicht eine Gratwanderung zwischen Zwangsarbeit und Beschäftigungstherapie», meint Luchsinger.

Geschönte Werbefotos

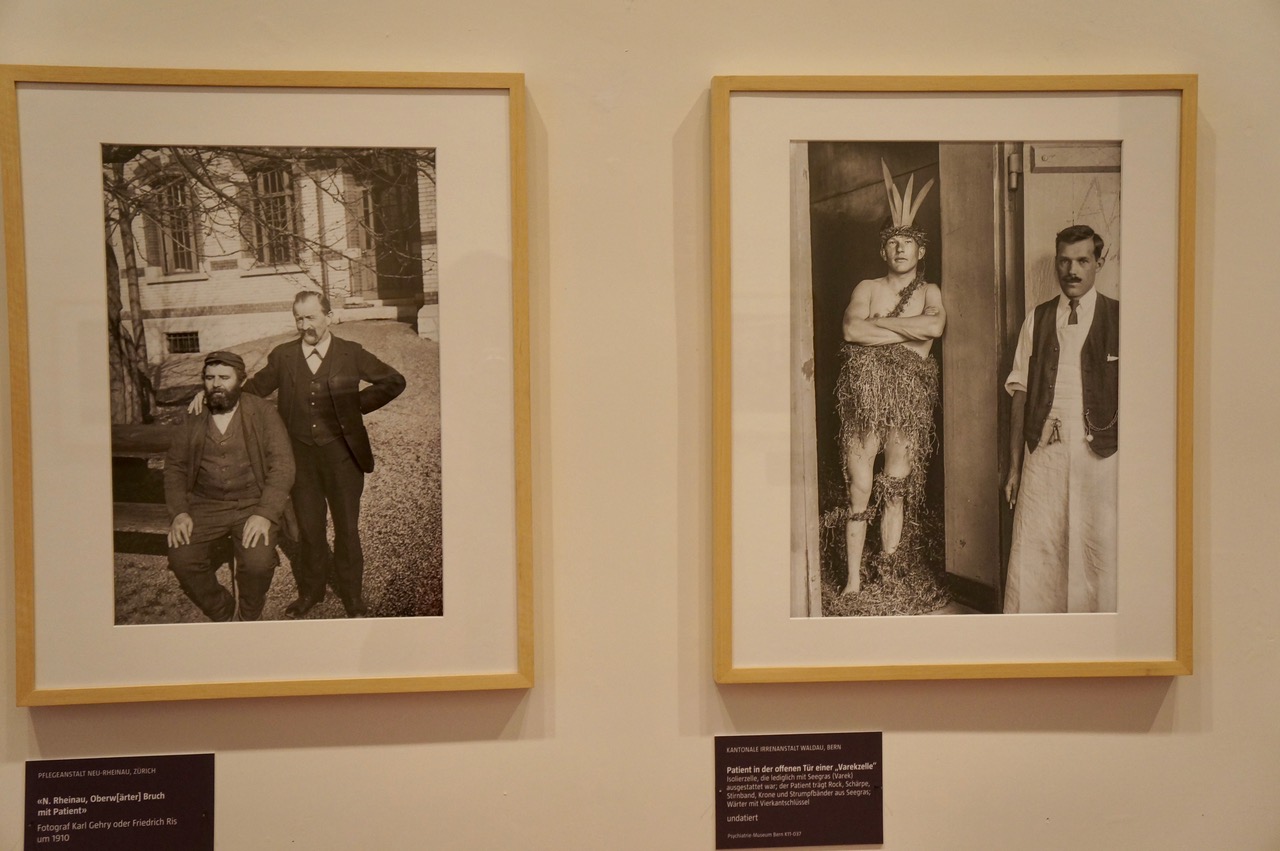

Um 1900 galt das Prinzip «Irrenhaus» als gescheitert. Die Anstalten hatten einen denkbar schlechten Ruf, unter anderem auch wegen der völlig unausgebildeten Wärter, die mit den Patienten zusammenlebten. (Erst ab 1927 konnte man diplomierter «Irrenpfleger» werden.) Dieses schlechte Image wollten einzelne Kliniken durch schöne, professionell aufgenommene Fotos korrigieren.

So sehen wir heute saubere Innenräume, hübsche Parkanlagen und die ländliche Idylle von Patienten und Wärtern der Pflegeanstalt Rheinau bei der Heuernte oder Patienten der Irrenanstalt Waldau als Dachdecker. «Betont wird hier, dass die Patienten keine Arbeitsverweigerer sind», so Luchsinger. «Es gibt nur wenige nicht gestellte Bilder», sagt Hoch. «Deshalb müssen wir misstrauisch sein.»

Bei den Werbefotos aus dem Kreuzlinger Sanatorium Bellevue ist das überdeutlich. Bilder eines blumengeschmückten Patientenzimmers vermitteln eher den Eindruck von Luxusferien als von einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik.

Respektlose Diagnosefotos

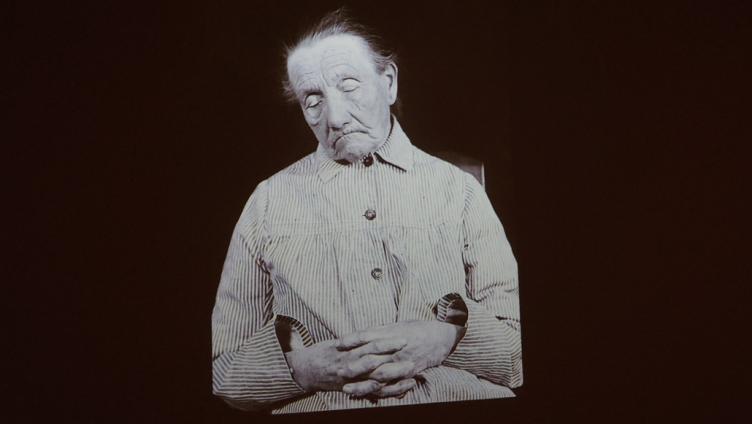

Das ist im nächsten Ausstellungsraum im Kunstmuseum vollkommen anders. Das Licht hier ist abgedunkelt, die Besucher bekommen eine Diaschau zu sehen – und zwar von Bildern, die zu Diagnosezwecken gemacht wurden.

«Man setzte im Laufe der Jahrzehnte Tausende von Patienten in das immer gleiche Setting, um herauszufinden, ob ihre Kopfform, ihre Ohrengrösse oder die Physiognomie Aufschluss über ihre Diagnose geben könnte. Das ist herausfordernd für uns», meint Luchsinger. «Eigentlich will man das heute nicht mehr sehen.»

Natürlich wurden die Patentinnen und Patienten damals nicht um Erlaubnis gebeten, als sie fotografiert wurden. Kuratorin Stefanie Hoch spricht deshalb von «gestohlenen Bildern.» Herrmann Rorschach , der in Münsingen, Waldau und Herisau als Psychiater arbeitete, legte 14 Hefter an, in denen er versuchte Krankheiten wie Epilepsie, Hysterie, Demenz, Depression oder «manisch-depressives Irresein» an Aussehen oder Verhalten festzumachen.

Beliebte Freizeitfotos

Das Privat- und das Berufsleben der Angestellten der Kliniken war vor hundert Jahren eng verzahnt. Von Rorschach sind sehr persönliche Fotos überliefert, die Patienten und Personal bei gemeinsamen Festen zeigen. Ein Jahrmarktsbesuch oder das Verkleiden zu Fasnacht waren offenkundig wichtig, weil sie den langweiligen Alltag unterbrachen.

«Die Dias dieser Freizeitaktivtäten, die Rorschach gemacht hat und die er bei Veranstaltungen dann an die Wand projiziert hat, sind nach Berichten von Zeitzeugen bei den Patienten auf Begeisterung gestossen. Sie sollen stolz gewesen sein, dass sie abgelichtet wurden», erzählt Luchsinger.

Wölflis Psychiaterin

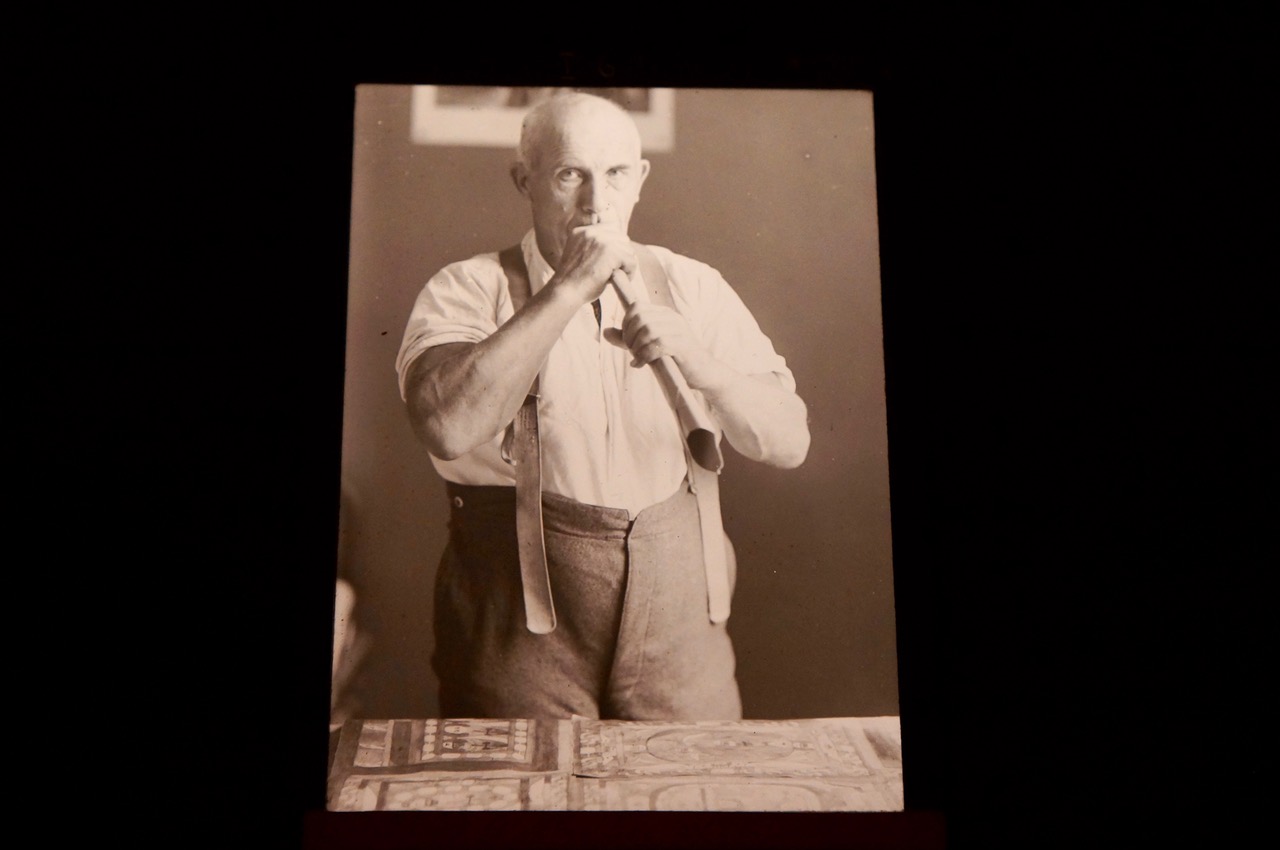

Zu den wenigen Fachpersonen, die Im frühen zwanzigsten Jahrhundert zur Kamera griffen, gehörte die Psychiaterin Marie von Ries-Imchanitzky. Sie ist für das Kunstmuseum auch deshalb von besonderem Interesse, weil sie die Ärztin von Adolf Wölfli war. Sie hat den Maler bei seiner Arbeit abgelichtet.

«Wir lernen hier aber auch, woher unsere Vorurteile in Bezug auf psychiatrische Kliniken kommen.»

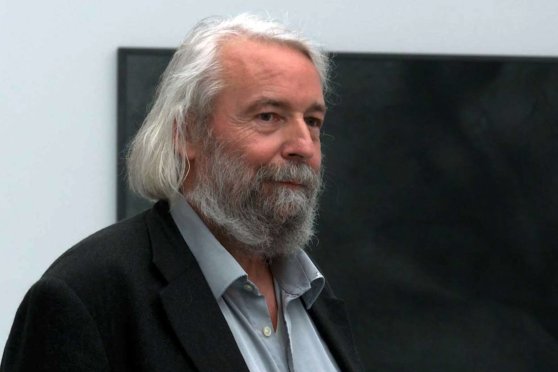

Stefanie Hoch, Kuratorin Kunstmuseum Thurgau (Bild: Inka Grabowsky)

«Natürlich freuen wir uns, dass wir ein entsprechendes Wölfli-Werk aus unserer Sammlung dazu zeigen können», so Hoch. Katrin Luchsinger ergänzt: «Die beiden scheinen ein gutes Verhältnis zueinander gehabt zu haben.» Nicht alles an den früheren Irrenanstalten ist aus heutiger Sicht abschreckend.

«Das schwarz-weisse Bild, das wir von der Psychiatrie haben, bekommt Grautöne», bilanziert Luchsinger ihre Recherchearbeit. «Wir lernen hier aber auch, woher unsere Vorurteile in Bezug auf psychiatrische Kliniken kommen», gibt Hoch zu bedenken.

Termine, Katalog & Rahmenprogramm

Das Kunstmuseum Thurgau zeigt die Ausstellung von 2. Oktober 2022 bis 16. April 2023. Anschliessend ist sie im Psychiatrie-Museum Bern zu sehen.

Rahmenprogramm in der Kartause Ittingen:

Mittwoch, 5. Oktober 2022, 17.15 bis 18.30 Uhr

Einführung für Lehrpersonen und Interessierte in die Ausstellung "Hinter Mauern – Fotografie in psychiatrischen Einrichtungen von 1880 bis 1935"

Dienstag, 22. November 2022, 19 Uhr

Der Einsatz von Fotografie in der Psychiatrie um 1900

Vortrag von Dr. Katrin Luchsinger

Donnerstag, 9. Februar 2023, 19 Uhr

Psychiater hinter der Kamera. Marie von Ries-Imchanitzky und Hermann Rorschach

Vortrag von PD Dr. Martina Wernli und Kuratorin Stefanie Hoch

Dienstag, 21. März 2023, 19 Uhr

Vom Spiel zwischen Kunst und Therapie

Vortrag von Kuratorin Stefanie Hoch

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen: «Hinter Mauern. Fotografie in psychiatrischen Einrichtungen 1880 – 1935» , herausgegeben von Katrin Luchsinger und Stefanie Hoch, Scheidegger & Spiess, 49 Franken

Von Inka Grabowsky

Weitere Beiträge von Inka Grabowsky

- Brücken bauen wörtlich genommen (28.05.2025)

- Querschnitt von Kreuzlingen (26.05.2025)

- Von Schmuggelfahrt und Gaumenkitzel (29.04.2025)

- «Die schönste Nische der Literatur» (28.04.2025)

- Vom harten Kampf um Aufmerksamkeit (14.04.2025)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Kunst

Kommt vor in diesen Interessen

- Fotografie

Kulturplatz-Einträge

Ähnliche Beiträge

Im Wasser zuhause

Die Fotografin Milena Schilling zeigt in der Konstanzer Leica-Galerie ihre Fotoserie „Origio“ mit nackten Menschen im Bodensee. Für ihr Herzensprojekt hat sie fotografisches Neuland betreten. mehr

Erinnerung an Hans Danuser

Hans Danuser, der Wegbereiter der modernen Fotografie in der Schweiz, ist 71-jährig gestorben. arttv.ch erinnert mit einer Reportage von 2017 an ihn. mehr

Die magische Grenze

Der Dokumentarfilmer Friedrich Kappeler hat sein Leben lang auch fotografiert, diese Bilder aber kaum je ausgestellt. Jetzt öffnet das Buch «Im tiefen Thurgau» Einblick in sein Bilduniversum. mehr