von Michael Lünstroth・Redaktionsleiter, 26.05.2025

«Kultur? Das war lange auch ein Mittel, sich abzugrenzen.»

Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten: Ein neues, kluges Buch zeigt, wie Kultur eine Stadt prägen kann und warum es Kultur und Politik manchmal schwer miteinander haben. Am Beispiel der Stadt Frauenfeld. Im Interview spricht der 92-jährige Autor Angelus Hux über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. (Lesedauer: ca. 6 Minuten)

Herr Hux, Sie haben ein Buch über das 19. Jahrhundert geschrieben. Was kann man daraus lernen für unsere Zeit?

Man kann aus dem Buch vor allem ableiten, dass das 19. Jahrhundert unsere Stadt und unseren Kanton ganz entscheidend geprägt hat. Es zeigt auf, dass die Grundlage von vielen gegenwärtigen Dingen im 19. Jahrhundert geschaffen wurde. Damals war der Kanton Thurgau frisch entstanden. Manches wuchs in dieser Zeitspanne, manches ist auch wieder untergegangen. Aber vieles von dem, was damals passierte, ist heute noch wichtig, beispielsweise für das Kulturleben in Frauenfeld.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

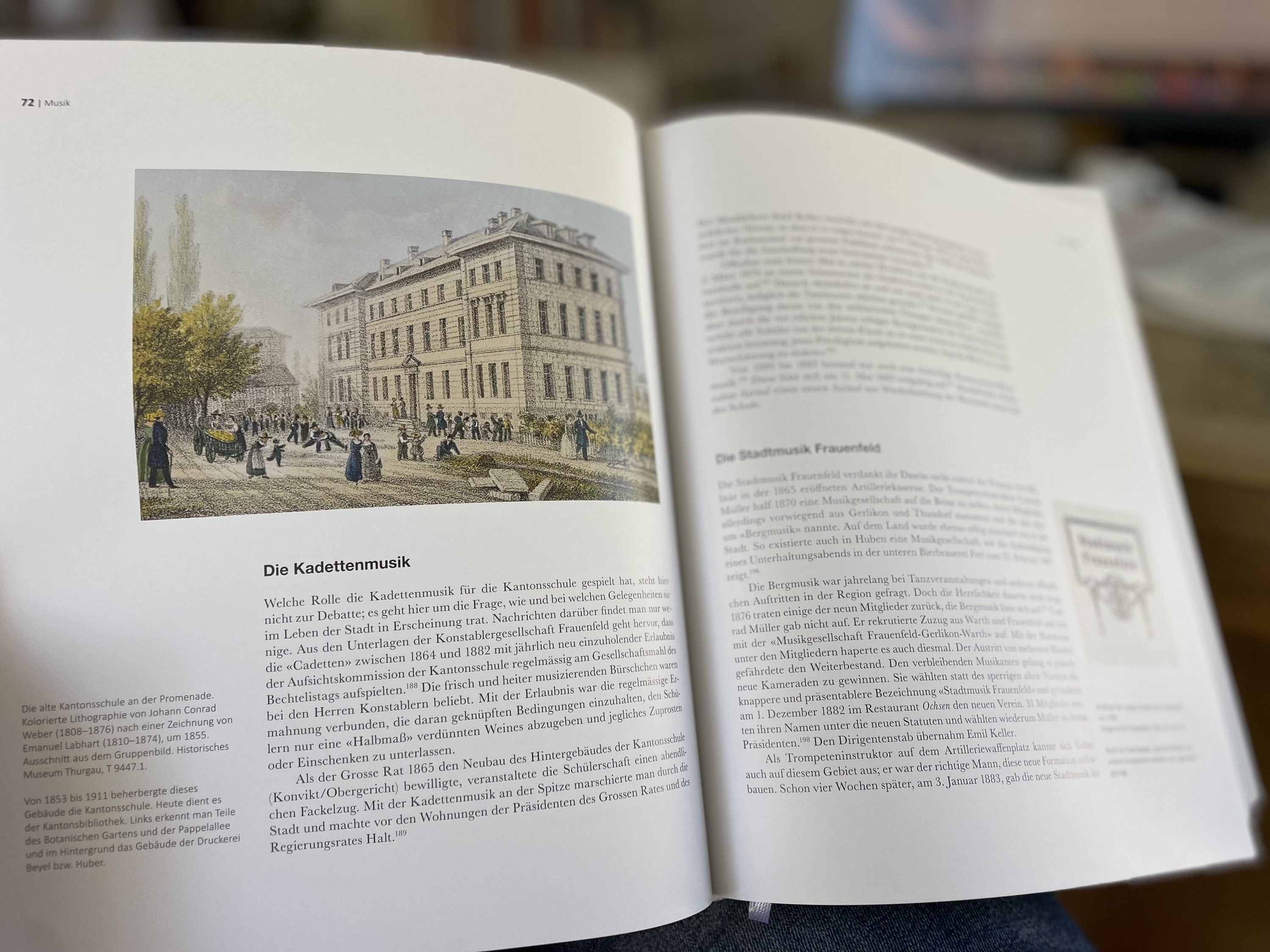

Zwei Beispiele sind der Oratorienchor und das Stadtorchester. Beide haben kräftige Wurzeln nach unten ins 19. Jahrhundert. Damals gab es schon ein ausserordentlich reges Musikleben in Frauenfeld, aus dem schliesslich das Stadtorchester und der Oratorienchor hervorgegangen sind, die bis heute im Musikleben der Stadt eine Rolle spielen. Ein anderes Beispiel wäre die damalige Casino-Gesellschaft, aus der die heutige Konzertgemeinde und der Theaterverein entstanden. Manche heute noch florierenden Vereine wurden im 19. Jahrhundert gegründet.

„Der Rückblick auf die kulturellen Leistungen der Vergangenheit bestärkt auch mein Vertrauen in die Zukunft.“

Angelus Hux, Regionalhistoriker und Autor

Nehmen Sie uns doch nochmal mit in das Frauenfeld des 19. Jahrhundert. Was war das für eine Stadt?

Massgeblich für das Stadtbild war, was kurz vor dem 19. Jahrhundert geschah: die beiden Stadtbrände. Der erste vernichtete die westliche, der zweite die östliche Hälfte der Stadt. Die Stadt war nach dem Wiederaufbau um 1800 eine völlig neuer Ort mit lauter neuen Häusern, die modernste Stadt der Region. Das war auch mit ein Grund, weshalb sie Kantonshauptstadt wurde. Wir sind uns alle einig, dass Weinfelden zentraler ist, aber Frauenfeld konnte das bieten, was hauptstädtischer war. In diesem neuen «Klima», in diesem modernen Milieu konnte sich nach der Befreiung auch die Kultur schnell entwickeln. Die örtlichen Gegebenheiten waren dafür optimal. Es herrschte auch eine Aufbruchstimmung. Die Stadttore wurden abgerissen, Wall- und Graben eingeebnet, alle Zeichen standen auf Aufbruch: Auf in die neue Zeit! Ich habe meinem Buch darum den Titel «Eine neue Zeit kommt nach Frauenfeld» gegeben.

Das heisst, Frauenfeld war im 19. Jahrhundert ein Ort, an dem man gut leben konnte?

Ja. Ich will nicht übersehen, dass es auch Armut gegeben hat, aber durchschnittlich konnte man in Frauenfeld sicher gut leben im 19. Jahrhundert.

Welche Rolle hat Kultur damals im Stadtleben gespielt?

Interessant ist: Die gleichen Personen, die sich damals für Kultur engagierten und selbst Kultur produzierten, waren auch tonangebend in der Stadtpolitik und -verwaltung. Mitunter wurde die ganze Stadt von einem kulturellen Ereignis erfasst, zum Beispiel beim Eidgenössischen Schützenfest 1890, an dem wirklich jede Familie mitwirkte. Alle zogen am gleichen Strick und schufen ein Ereignis, das so vielleicht alle 100 Jahre einmal passiert. Die Verbindung zwischen Kulturschaffenden und der Stadtpolitik war sehr eng. Auch die Verbindung zur Industrie war da. Die Arbeitgeber der aufkommenden Industriebetriebe waren auch im Kulturleben engagiert.

„Interessant ist: Die gleichen Personen, die sich damals für Kultur engagierten und selbst Kultur produzierten, waren auch tonangebend in der Stadtpolitik und -verwaltung.“

Angelus Hux, Autor

Das heisst, die Kultur war ein ganz wesentlicher Teil des Stadtlebens. Wann genau ist das verloren gegangen?

Das hängt zusammen mit der Entwicklung, immer weniger selbst Kultur zu schaffen, sondern Kultur von aussen einzukaufen. Und zweitens ist die Stadt auch weit über jene «familiäre» Grösse hinausgewachsen, die sie im 19. Jahrhundert aufwies. Von der Politik oder der Industrie erwartet man heute eher, dass sie als Sponsoren fungieren, als dass sie sich aktiv ins Kulturleben einbringen. Kulturschaffende und Politiker sitzen meist nicht im gleichen Boot.

Woran liegt das?

Da bin ich nicht Kulturphilosoph genug, um das zu beantworten. Aber es hängt natürlich mit den Personen zusammen. Man kann sich ja fragen: Wer geht heute in die Politik? Sind das Personen, die sich hauptsächlich um öffentliche oder administrativen Aufgaben interessieren, oder sind das Personen, die sich auch kulturell selber einbringen? Beides unter einen Hut zu bringen, wird nur in Ausnahmefällen gelingen.

Liegt diese Abkapselung auch daran, dass sich die Kultur von den Menschen entfernt hat und vornehmlich nur noch in gehobeneren Kreisen stattfand?

Kultur erfasst nicht alle Gesellschaftsschichten gleich, oder zumindest nicht dieselbe Kultur. Im 19. Jahrhundert wurde die Kulturpflege oft auch als Distinktionsmittel gepflegt. Die Casino-Gesellschaft hat sich beispielsweise deutlich abgegrenzt von weniger gebildeten Menschen. Man musste empfohlen und aufgenommen werden. «Kultur» ist aber heute allen Gesellschaftsschichten zugänglich. Differenzen bestehen allerdings in der Beurteilung dessen, was als «Kultur» gelten soll.

„Im 19. Jahrhundert wurde die Kulturpflege oft auch als Distinktionsmittel gepflegt. Die Casino-Gesellschaft hat sich beispielsweise deutlich abgegrenzt von weniger gebildeten Menschen.“

Angelus Hux, Autor

Haben Sie bei Ihrer Recherche manchmal gedacht: Was damals passiert ist, hätte genauso gut heute passieren können?

Nein, eigentlich nicht. Die Voraussetzungen waren damals ganz andere. Im 19. Jahrhundert gab es keinen Film, kein Radio, kein Fernsehen, kein Telefon. Man war vorwiegend auf das «hausgemachte» kulturelle Geschehen vor Ort angewiesen. Die eingekaufte Kultur, die wir heute als Massenware konsumieren, spielte erst in der zweiten Jahrhunderthälfte eine Rolle. Vor allem auch wegen der beschränkten Mobilität der damaligen Zeit. Umso mehr hat man in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Stadt miteinander Kultur geschaffen und gepflegt. Das ist eine wesentliche Erkenntnis aus meiner Recherche.

Das heisst, es gibt eine Entwicklung vom aktiven eigenen Kulturproduzieren, hin zum passiven Kulturkonsum?

Ja, das kann man so aus den historischen Quellen ablesen. Vor allem in den Familien wird heute weniger gemeinsam Kultur «gemacht». Bei meiner Recherche bin ich unter anderem darauf gestossen, dass in der Casino-Gesellschaft ganze Familien beteiligt waren: Vater, Mutter, Söhne, Töchter. Alle musizierten gemeinsam, traten in Theaterrollen auf, sangen und deklamierten. Das ist heute fast unvorstellbar.

Die Casino-Gesellschaft spielt eine grosse Rolle in ihrem Buch. Was war das für eine Gesellschaft?

Die Frauenfelder Casino-Gesellschaft war eine Gesellschaft, in der Leute zusammenkamen, die gleiche Bildungsinteressen hatten, die sich unterhalten, sich weiterbilden, sich amüsieren und sich kennenlernen wollten. Dazu gehörte die Lektüre von Zeitungen und Büchern, gemeinsames Essen, Musizieren, Theaterspielen. Man kommt sich nie so nah wie beim Proben von Theaterstücken. Ausflüge mit Ross und Wagen oder zu Fuss stärkten das Gemeinschaftsgefühl. Am Ende jeder Veranstaltung der Casino-Gesellschaft wurde getanzt.

Schon damals waren also solche Dinge wie Begegnung, Dialog, Austausch, gemeinsames Essen wichtig. Irgendwann wurde das weniger, der Konsum stand im Vordergrund. Heute gibt es wieder eine Sehnsucht nach Austausch und gemeinsamen Erlebnissen. Erleben wir gerade ein Revival des 19. Jahrhunderts, was das betrifft?

Gute Frage. Das habe ich mir so noch nie genau überlegt. Aber in der damaligen Zeit war es eindeutig: Man hat sich gegenseitig gestützt, um oben zu bleiben in der Gesellschaft. Das ist vielleicht vergleichbar mit heutigen Serviceclubs, bei denen auch eine gewisse Auslese der Mitglieder stattfindet. Ich glaube aber, dass man die Umstände von heute nicht mit jenen von damals vergleichen kann. Bei der Casino-Gesellschaft ist die klare Absicht erkennbar, eine gewisse Gesellschaftsschicht zusammenzuhalten. Diese Tendenz war jahrzehntelang spürbar und hat übrigens aufgehört, als Frauen im Vorstand aktiv wurden, was etwa um 1900 geschah. Da lässt sich ein Demokratisierungsprozess festmachen, indem man sich nicht mehr sträubte, auch weniger gebildete oder begüterte Personen aufzunehmen.

„Bei der Casino-Gesellschaft ist die klare Absicht erkennbar, eine gewisse Gesellschaftsschicht zusammenzuhalten. Diese Tendenz war jahrzehntelang spürbar und hat übrigens aufgehört, als Frauen im Vorstand aktiv wurden.“

Angelus Hux, Autor

Ist heute die Durchlässigkeit der Gesellschaft grösser?

Die Durchlässigkeit war in anderen kulturellen Gruppierungen damals schon ausgeprägter. Beispielsweise im Schützenverein, im Gesangsverein oder in den Orchestergesellschaften, bei denen sich mindestens so viele Menschen engagierten wie in der Casino-Gesellschaft.

Sie beschreiben in ihrem Buch sehr hübsch die Haltung, die es im Kanton sehr lange gegenüber der Kantonshauptstadt gab: „Aus Frauenfeld kommt nichts Gutes!“ Ist das ein Satz, der sich seit dem 19. Jahrhundert in die DNA aller Menschen jenseits von Frauenfeld eingeprägt hat?

Das ist so. Das gehört, wie Sie sagen, zur DNA des Kantons. In Frauenfeld residierte einst der Landvogt, das Schloss Frauenfeld war das Symbol der Unterdrückung. Und zur Wahrheit gehört auch, dass Frauenfeld 1798 in der Befreiungsbewegung anfänglich nicht gerade eine gute Figur machte. Weinfelden hat mehr zur Unabhängigkeit des Thurgaus beigetragen.

Ist das etwas, was wir irgendwann auch mal hinter uns lassen oder wird man diese Skepsis gegenüber der Hauptstadt nie überwinden können?

Unsere Regierenden versuchen ja immer wieder, dem entgegenzuwirken. Das Verwaltungsgericht wurde in Weinfelden angesiedelt, ein Teil des Historischen Museums wird nach Arbon verlegt. Das lässt die Absicht erkennen, ein Gleichgewicht zwischen den Regionen herzustellen und die Vorbehalte gegenüber der Hauptstadt zu entkräften. Man kann es aber auch andersrum sehen: Es hat auch positive Seiten – der Wettbewerb kann ja auch befruchten.

„In Frauenfeld residierte einst der Landvogt, das Schloss Frauenfeld war das Symbol der Unterdrückung.“

Angelus Hux, Autor

Wann war klar, zum Thema «Kultur» möchte ich gerne ein Buch schreiben?

Das Buch ist ein Sammelprodukt aus Recherchen, die mich über Jahrzehnte nebenbei interessiert und beschäftigt haben. Ich habe immer wieder interessante Details aufgestöbert und wollte jetzt einmal alles zusammenführen. Während der Pandemie habe ich überdies das Bürgerarchiv Frauenfeld elektronisch erfasst. Ich versuchte, jedes Dokument zu lesen und dazu eine kurze Inhaltsangabe festzuhalten. So gewann ich unendlich viele Informationen besonders aus dem 19. Jahrhundert. Das gab dann den Ausschlag, weshalb ich dachte, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für eine Publikation der gewonnenen Forschungsergebnisse.

Was hat Sie konkret an dem Thema interessiert?

Erstens ist es eine Art Neugier, ein historisches Interesse. Zweitens hat mich besonders interessiert, welche musikalischen Aktivitäten Frauenfeld im 19. Jahrhundert vorzuweisen hatte. Und drittens möchte ich mit meinem «Kulturmosaik» den Leserinnen und Lesern neue Seiten der Frauenfelder Geschichte näherbringen.

Sie sind jetzt 92 Jahre alt, haben ihr Leben in Frauenfeld verbracht. Wie blicken Sie heute auf ihre Stadt?

Ich mache mir Hoffnungen, dass die Stadtregierung gerade jetzt in neuer Besetzung wiederum einen positiven Schwung anschieben kann. Um die Jahrtausendwende hatte man das Gefühl, in Frauenfeld herrsche Aufbruchstimmung. Momentan ist dieser Drive weniger spürbar, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung.

Könnte die Stadt nicht mehr aus ihrem Potenzial machen?

Wenn ich das wüsste, wäre ich Politiker geworden. Aber ich bleibe zuversichtlich und optimistisch. Wer weiss, was auf dem Kasernenareal alles entstehen kann? Der Rückblick auf die kulturellen Leistungen der Vergangenheit bestärkt auch mein Vertrauen in die Zukunft.

Der Autor und das Buch

Der Autor: Angelus Hux (*1933 in Tobel), aufgewachsen in Frauenfeld, Matura Typus A, Studien an der Universität Zürich und an der Sorbonne in Paris. Berufstätigkeit als Sekundarlehrer phil. I in Bischofszell und 1961 bis 1997 in Frauenfeld. Zweitstudium an der Musikakademie Zürich als Organist, Abschluss 1968 mit Konzertdiplom. Organist an der Stadtkirche Sankt Nikolaus in Frauenfeld 1975 bis 2010. 2013 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt Frauenfeld verliehen. Bürgerschreiber und Archivar der Bürgergemeinde Frauenfeld. Verfasser von zahlreichen Publikationen zu Themen der Frauenfelder Geschichte.

Das Buch: Angelus Hux, Eine neue Zeit kommt nach Frauenfeld – Ein Kultur-Mosaik des 19. Jahrhunderts. 268 Seiten, reich illustriert, gebunden. ISBN: 978-3-03789-033-2.

Weitere Beiträge von Michael Lünstroth・Redaktionsleiter

- Madame Tricot serviert in der Kobesenmühle (22.05.2025)

- Von Wertschöpfung und Wertschätzung (19.05.2025)

- Eine Vision wird konkreter (15.05.2025)

- Ein Booster für die Kultur vor Ort (09.05.2025)

- 2024 war ein Jahr der Rekorde (08.05.2025)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Interview

- Geschichte

Ähnliche Beiträge

Von Schmuggelfahrt und Gaumenkitzel

Das Napoleonmuseum Arenenberg nimmt eine legendäre Schmuggelaktion von 400 Rebstöcken «Müller-Thurgau» vor hundert Jahren zum Anlass, ausführlich über Weinkultur am Bodensee zu informieren. mehr

„Die Frage ‚Was ist das?‘ höre ich öfter.“

Peter Bretscher hat das Schaudepot des Historischen Museum Thurgau aufgebaut. Jetzt hat der Historiker ein 4500 Seiten starkes Lexikon zum bäuerlichen Leben unserer Region vorgelegt. mehr

Lektionen in Mut

Der St. Galler Künstler Hans Thomann hat eine Bronzeskulptur in Erinnerung an den NS-Widerstandskämpfer Georg Elser gestaltet. Damit wird jetzt die deutsche Journalistin Dunja Hayali ausgezeichnet. mehr