von Inka Grabowsky, 25.08.2025

Wenn Reliquien Geschichten erzählen

Heiligen Gegenständen sieht man ihre Bedeutung nicht auf den ersten Blick an: ein altes Stück Stoff, ein Knochen, ein Holzsplitter – das muss angemessen verpackt werden, um seine volle Wirkung zu erzielen. Reliquiare sind Blickfang und Schutz in einem. (Lesedauer: ca. 5 Minuten)

An Reliquien scheiden sich die Geister. Für die einen sind die sterblichen Überreste von besonders frommen Menschen ein probates Mittel via Fürbitte mit Gott in Kontakt zu treten. Für die anderen sind Skelettteile, Haare oder Zähne Zeugnis von Aberglauben, und ihre Ausstellung mindestens pietätlos, mitunter auch gruselig.

So oder so: In der Geschichte des Thurgaus haben Reliquien eine grosse Rolle gespielt. Deshalb widmen wir ihnen eine Serie, die sich mit ihrer Bedeutung im kirchlichen Alltag, ihrer Aufbewahrung in mehr oder weniger kostbaren Gefässen (den Reliquiaren), sowie ihrer wirtschaftlichen und politischen Bedeutung befasst.

In einer dreiteiligen Serie befasst sich unsere Autorin Inka Grabowsky mit dem Thema Reliquien. Sie hat dafür intensiv recherchiert und mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Die Serie ist entstanden im Rahmen unseres Recherchefonds. Zum 15. Geburtstag von thurgaukultur.ch haben wir im Mai 2024 einen Jubiläums-Recherchefonds initiiert, um bislang unterbelichtete Themen unter die Lupe nehmen zu können.

Unter dem Titel „15 Jahre, 15 Geschichten“ sollen tief recherchierte Beiträge zu verschiedenen Themenfeldern des Thurgauer Kulturlebens entstehen. Alle Beiträge werden in einem Dossier gebündelt. Der Recherchefonds wird unterstützt von der Stiftung für Medienvielfalt und der Crescere Stiftung Thurgau.

Die Mühen des Goldschmieds

Erste Station: Frauenfeld. Im dortigen Historischen Museum gibt es viele Anlässe zum Staunen. Unter anderem sind Kultgegenstände aus Kirchen ausgestellt, um zu erzählen, welche Bedeutung die Religion früher im Kanton hatte. Die Turm-Monstranz aus der katholischen Kirche Dussnang ist wahrhaft prächtig. Hinter dem Glas werden nicht nur geweihte Hostien aufbewahrt und gezeigt, sondern auch – in einem Medaillon – ein Stück vom Skelett von Niklaus von der Flüe, der im 15. Jahrhundert als Bruder Klaus überaus einflussreicher Eremit war.

Der Goldschmied hat sich grösste Mühe gegeben, das Erinnerungsstück an den Schweizer Nationalheiligen angemessen zu präsentieren. «Reliquiare sind fast immer materiell und kunsthistorisch wertvoll», sagt die Kunsthistorikerin Alexandra Mütel, Archivarin im Bistum Basel. «Oft wurden sie im Mittelalter und im Barock hergestellt. Und mit dem Allerheiligsten durften damals immer nur die edelsten Materialien in Berührung kommen.»

Das Gefäss spricht seine eigene Sprache

Die edlen Behältnisse tragen nach Ansicht von Wissenschaftler:innen bedeutend zur Wahrnehmung der Heiligkeit der Verstorbenen bei. In einem Forschungsprojekt Anfang der 2000er-Jahre arbeiteten Hamburger Mediävisten der Fächer Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte zusammen. Sie kamen zum Schluss, dass Reliquiare eigene mediale Eigenschaften haben.

Simpel ausgedrückt: Je mehr Pracht, desto verehrungswürdiger. Dabei hatten die Behälter eine Geschichte zu erzählen. Man spricht von einer eigenen Rhetorik. Ein Fuss symbolisiert demnach das Unterwegssein, ein Kopf das Patronat, eine Hand das Handeln.

Altes Missverständnis

Skeptiker weisen schon lange darauf hin, dass die Anzahl der Kreuzsplitter viel zu gross sei, um alle einem einzigen Folterinstrument zugerechnet werden zu können. Manche Heilige müssten 28 Beine gehabt haben, spotten sie. Nun mag es sein, dass der Vatikan bei der Authentik über Jahrhunderte aus wirtschaftlichem Interesse Grosszügigkeit hat walten lassen, die blosse Anzahl der Reliquien einer Person oder eines Gegenstandes ist aber kein Grund zum Zweifel: Die Überbleibsel sind zum Teil winzig.

Die Diskrepanz zwischen grossformatigen Gefässen und kleinformatigen Inhalten ist bemerkenswert. Darauf weist schon 1902 Ernst Alfred Stückelberg in seinem Standardwerk «Geschichte der Reliquien in der Schweiz» hin.

«Für einen Teil vom Haupt des Heiligen wird ein Behälter in Form eines ganzen Hauptes, für einen Armteil ein Behälter in Armform, für einen Fussteil ein solcher in Fussform hergestellt. Da nun von einem Haupt, einem Arm oder Fuss Hunderte von Teilen können abgelöst und in einem entsprechenden Hanpt-, Arm- oder Fussreliquiar aufbewahrt und gezeigt werden, ohne dass der Beschauer weiss, wie viel von der Reliquie darin ist, entsteht der Sprachgebrauch, einen Teil mit dem Namen des Ganzen zu bezeichnen. (…) Wer die Sachlage so verdreht, dass er dergleichen thut, als ob er zwei Leiber, mehrere Köpfe, mehr als zwei Hände oder Füsse von einem Heiligen kenne, beweist seine Unwissenheit im volkstümlichen wie kirchlichen Sprachgebrauch des Mittelalters.»

Die Fassung als Gottesdienst

Reliquien werden «gefasst», so wie auch Edelsteine auf einem Ring gefasst werden. Da ist eine sehr spezielle Aufgabe. Als die Münsterlinger Katakomben-Heiligen Adrian und Vinzenz in den 1960er-Jahren neue Kleider brauchten, übernahmen Nonnen aus dem Kloster St. Scholastika in Tübach diese Aufgabe.

Ihre Begleitschreiben sind erhalten. Der Lokalhistoriker Wolf-Dieter Burkhard zitiert sie in seiner Broschüre: «Sofort wurden die hl. Gebeine von dem Schmutz u. Staub gereinigt (…) Jedenfalls werden Sie hochwürdiger Herr Pfarrer diesen Heiligen fast nicht mehr kennen, Es ist schon recht, wenn wir noch mehr von ihrer Heiligkeit angesteckt werden, das wäre ja wirklich eine schöne Vergeltung.»

Reliquien heute

Auch heute noch widmen sich Ordensfrauen vereinzelt dem Neufassen von Reliquien. «Solche Werke wurden bei uns schon im 18. Jahrhundert hergestellt», sagt Schwester Dominique Leuenberger, Noviziatsleiterin des Dominikanerinnenkloster Maria Zuflucht in Weesen. «Seit etwa zehn Jahren stelle ich sie wieder neu her, natürlich in kleinem Rahmen, da ich wenig Zeit dafür habe. Es handelt sich eher um Restaurierungsarbeiten oder um das Auftragen der Reliquien auf einen neuen Hintergrund.»

Die Reliquien kämen über Pfarreien, teilweise aus Privatbesitz und aus Erbschaften, bei denen die Hinterbliebenen nicht wüssten, was sie mit ihnen machen sollten. Abends und nachts, wenn Sr. Dominique ihre Pflichten erfüllt hat, kümmert sie sich um die Preziosen. Dem Kunden werden ein bescheidene Stundensatz und die Kosten für das Material in Rechnung gestellt.

Die heilige Scheu bei der Handarbeit

«Am Anfang hatte ich ein mulmiges Gefühl, als ich die Reliquien zum ersten Mal sah und in der Hand hielt. Immerhin handelt es sich da um einen Heiligen, eine Heilige, der oder die im Rufe der Heiligkeit gestorben und zu den Altären erhoben wurde. Vor allem berührt es mich immer wieder aufs Neue, wenn ich die Heiligen kenne oder es meine Lieblingsheiligen sind.»

Schwester Dominique spricht von einer heiligen Scheu. «Die Kraft der Heiligkeit habe ich oft gespürt. Die Verstorbenen waren alle so von Gott ergriffen, und einige haben sogar ihr Leben für Christus hingegeben. Viele Heilungen haben durch die Anrufung der Heiligen stattgefunden.»

Nicht alles ist echt

Der Ordensfrau ist bewusst, dass mit Reliquien oft betrogen wurde. «Nur ein geschultes Auge mit Wissen kann echte von falschen Reliquien unterscheiden. Man hat mir schon oft gefälschte Reliquien gebracht, und ich musste die Leute aufklären. Das ist immer eine peinliche Sache für mich.»

Sie selbst untersucht die Überreste mit der Lupe, ebenso das Siegel. «Wenn eine Authentik vorhanden ist, ist das immer gut. Oft gibt es aber keine mehr, da sie durch die Zeiten verlorengegangen ist. Dann ist eine Prüfung ratsam.»

Von Inka Grabowsky

Weitere Beiträge von Inka Grabowsky

- Wenn Geschichte lebendig wird: Die verborgene Kraft der Reliquien (10.09.2025)

- Eintauchen in Farbwelten (09.09.2025)

- Wunder, Legenden und leere Gräber – wie Reliquien Pilgerströme entfachen (02.09.2025)

- Ein Traum für jeden Waffensammler: Nicht in der Vitrine, sondern im Netz (26.08.2025)

- Aktionen für mehr junges Publikum sind gefragt (25.08.2025)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Religion

- Spiritualität

Ist Teil dieser Dossiers

Ähnliche Beiträge

Wenn Geschichte lebendig wird: Die verborgene Kraft der Reliquien

Prächtige Reliquiare sind spektakulär anzusehen. Sie sind nicht so selten wie man denkt: Sterbliche Überreste von Heiligen verbergen sich im Altar jeder katholischen Kirche. mehr

Wunder, Legenden und leere Gräber – wie Reliquien Pilgerströme entfachen

Vom Ringraub der Gräfin bis zu geheimnisvollen Heilsteinen – wie Legenden, Wunder und Reliquien seit Jahrhunderten Tourismus und Glauben befeuern. mehr

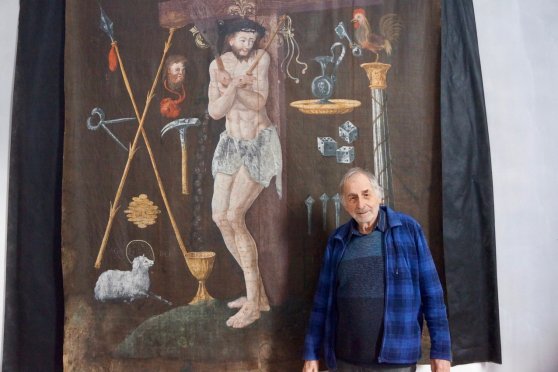

Was es mit dem Hungertuch wirklich auf sich hat

Wer am Hungertuch nagt, dem geht es ganz besonders schlecht. Denkt man. Die urspüngliche Bedeutung eines Hungertuches ist aber eine andere. Das zeigt ein Beispiel aus Münsterlingen. mehr