von Inka Grabowsky, 02.09.2025

Wunder, Legenden und leere Gräber – wie Reliquien Pilgerströme entfachen

Vom Ringraub der Gräfin bis zu geheimnisvollen Heilsteinen – wie Legenden, Wunder und Reliquien seit Jahrhunderten Tourismus und Glauben befeuern. (Lesedauer: ca. 5 Minuten)

Wenn heute der Tourismus in einer Region angekurbelt werden soll, organisiert man einen Event. Früher versuchte man alles, um zum Pilgerort zu werden, denn Pilger brachten Geld. Eine wundertätige Reliquie half dabei sehr.

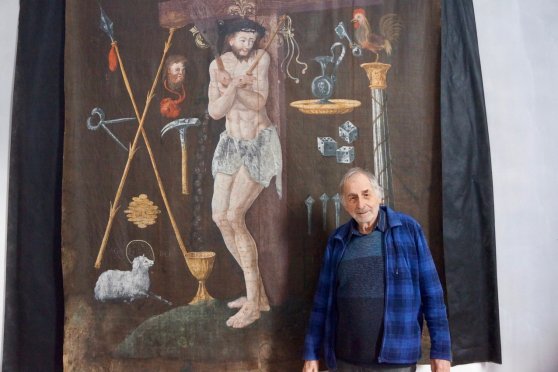

«Das war katholisches Marketing vom Feinsten – Sex und Crime haben schon vor 600 Jahren gezogen», sagt Walter Hugentobler, ehemaliger Leiter des Klosters Fischingen und heute Projektbeauftragter für den Einsatz der 20 TKB-Millionen.

Er bezieht sich auf den Kult um Idda von Toggenburg. «Wir wissen, dass die Legende auf eine real existierende Gräfin Idda zurückgeht, die im 12. Jahrhundert – nachdem sie zum zweiten Mal verwitwet war – als fromme Einsiedlerin lebte.» Leider sind das die einzigen fassbaren Beweise für die Existenz von Idda.

An Reliquien scheiden sich die Geister. Für die einen sind die sterblichen Überreste von besonders frommen Menschen ein probates Mittel via Fürbitte mit Gott in Kontakt zu treten. Für die anderen sind Skelettteile, Haare oder Zähne Zeugnis von Aberglauben, und ihre Ausstellung mindestens pietätlos, mitunter auch gruselig.

So oder so: In der Geschichte des Thurgaus haben Reliquien eine grosse Rolle gespielt. Deshalb widmen wir ihnen eine Serie, die sich mit ihrer Bedeutung im kirchlichen Alltag, ihrer Aufbewahrung in mehr oder weniger kostbaren Gefässen (den Reliquiaren), sowie ihrer wirtschaftlichen und politischen Bedeutung befasst.

Die Serie ist entstanden im Rahmen unseres Recherchefonds. Zum 15. Geburtstag von thurgaukultur.ch haben wir im Mai 2024 einen Jubiläums-Recherchefonds initiiert, um bislang unterbelichtete Themen unter die Lupe nehmen zu können.

Unter dem Titel „15 Jahre, 15 Geschichten“ sollen tief recherchierte Beiträge zu verschiedenen Themenfeldern des Thurgauer Kulturlebens entstehen. Alle Beiträge werden in einem Dossier gebündelt. Der Recherchefonds wird unterstützt von der Stiftung für Medienvielfalt und der Crescere Stiftung Thurgau.

Das Kloster Fischingen wurde 1138 gegründet – und das nicht nur aus spirituellen, sondern aus vollkommen logischen Erwägungen. «Es liegt auf halber Strecke auf dem Schwabenweg zwischen Konstanz und Einsiedeln», so Hugentobler. «Von hier an geht es bergauf. Es brauchte also eine Station für die Übernachtung und die Seelsorge.»

Doch Abt Heinrich Schüchti waren es nicht genug Pilger. Deshalb liess er 1481 die Idda-Legende aufschreiben, die mutmasslich zuvor mündlich überliefert worden war. 1485 entstand eine zweite Version.

Demnach stahl ein Vogel der Gräfin einen Ring. Ein Jäger fand ihn. Der eifersüchtige Gatte verstiess die Frau. Sie überlebte und verzichtete trotz seiner Reue auf eine Rückkehr in die Burg und wurde lieber Eremitin. Medaillons rund um den Altar in der Idda-Kapelle erzählen die Geschichte in barocker Form.

Wunde Füsse und Bettnässen

Unter dem 1495 errichteten Grabmal gibt es ein Loch in der Sandsteinmauer. Die Pilger sitzen hier und halten die Füsse hinein. Das soll bei Blasen Wunder wirken. Ausserdem wird Idda angerufen, wenn man zu Blasenschwäche neigt: «Heilige Sankt Idda, weck mich beizeiten. Nicht zu früh, nicht zu spät, grad wenn’s Brünneli geht.» Walter Hugentobler betont, dass Idda von Toggenburg nie heiliggesprochen wurde. «Der Iddakult ist aber offiziell von der Kirche bewilligt.»

Und es funktioniert

Die Marketing-Idee ging auf. Über die Jahrhunderte haben sich zahlreiche Wunderheilungen über dem «Grab» von Idda ereignet. Im Staatsarchiv liegen die handschriftlichen Zeugnisse. Und sie funktioniert bis heute, obwohl bekannt ist, dass die Geschichte erfunden ist.

Walter Hugentobler bezeichnet das Kenotaph, also den leeren Sarkophag, als Kraftort. «Feinfühlige Menschen beschreiben eine wahnsinnige Energie, die sie hier in der Kapelle spüren.» Es müsse einmal körperliche Überreste gegeben haben, aber bei einem Feuer Anfang des 15. Jahrhunderts sei alles verbrannt. «Die Menschen sagen trotzdem: Es gibt mir was.»

Die Bücher, die für Gebete und Danksagungen ausliegen, sind gut gefüllt. Etwa sechs Stück pro Jahr werden vollgeschrieben. Die beiden Mehrbettzimmer für Pilger sind ebenfalls gut gebucht. Bis zu 500 Übernachtungen gibt es allein im Kloster.

Sankt Otmar auf der Insel Werd

Die Geschichte wiederholt sich. Die Klosterinsel Werd bei Stein am Rhein war als Exil von Otmar fast vergessen. Der erste Abt des Klosters St. Gallen war 759 hier verstorben, nachdem er abgesetzt und verbannt worden war. Die Mönche seines Klosters exhumierten ihn nach zehn Jahren – er sei unverwest gewesen, heisst es – und bestatteten ihn bei sich in St. Gallen. Seine Zelle auf der Insel wurde im 10. Jahrhundert durch eine Kapelle ersetzt.

Zur weithin bekannten Wallfahrtsstätte wurde die Insel Werd jedoch erst, als Heinrich Murer sie im Buch Helvetia Sancta 1648 als Todesort bekanntmachte. Seitdem strömten die Pilger. «Um 1767 kam eine Otmars-Reliquie zurück auf die Insel. Von welchem Körperteil sie stammt, weiss man nicht», sagt Bruder Johannes Maria Pfister, der im kleinen Kloster auf der Insel lebt.

Der Kopf des Heiligen ist es nicht. Der liegt seit dem 14. Jahrhundert im Veitsdom in Prag. «Man wollte Kaiser Karl IV. einen Gefallen tun», so der Franziskaner.

Heilung im Kenotaph

Heute wird auf der Klosterinsel jeden Mittwochmorgen eine Wallfahrtsmesse gefeiert, bei der die Reliquie für den Segen genutzt wird. «Einige Gläubige küssen das Reliquiar», erklärt der Franziskanerbruder, der gerade an seiner Dissertation arbeitet. «Sie schreiben der Reliquie besondere Kräfte zu.»

Schon die leere Grabstätte, das Kenotaph, über dem 1763 der Altar errichtet wurde, übte entsprechende Anziehung aus. Offenbar sind Kinder hineingekrochen, weil der Kontakt mit den Steinen gegen Schwindsucht helfen sollte. «Es ist eine Gradwanderung zwischen Glauben, Volksglauben und Aberglauben», meint Johannes Maria Pfister.

Viele Menschen bräuchten eben etwas Haptisches, um in Kontakt mit dem Transzendenten zu kommen. «Wir vertrauen darauf, dass Gott in die Welt eingreift und hilft. Das führt zu solchem Verhalten. Aber es ist eben kein Automatismus.»

Wer heilt, hat recht

Der Kult um Reliquien trieb mitunter seltsame Blüten. Ohne moderne Medizin waren kranke Menschen immer wieder auf Wunder angewiesen. Und so kann man heute im Trésor des Kreuzlinger Puppenmuseums auf Schloss Girsberg sogenannte Schabmadonnen bestaunen. Sie bestehen aus ungebranntem Ton, in den wohl Staub aus der Gnadenkapelle in Einsiedeln gemischt wurde. Man versprach sich Heilung, wenn man sie abschabte und das Pulver übers Essen streute.

Auch Schluckbildchen sind ausgestellt – Papierbogen mit dem Aufdruck verschiedener Heiliger, die als eine Art Medizin verkauft wurden. Je nach Krankheit wurde ein entsprechendes Bildchen ausgeschnitten, zerkleinert und den Patienten zum Essen gegeben.

In Glasphiolen war einstmals Walburgisöl enthalten, Öl, das aus dem Sarkophag der heiligen Walburga im Kloster von Eichstätt in Oberbayern getropft sein soll. «Das half gegen alles Mögliche», so der Schlossbesitzer Kurt Schmid-Andrist.

Gemogelt wurde immer

Da Reliquien eine unbestrittene Wirkung in der Welt der Politik und Wirtschaft haben, wurden sie nicht nur instrumentalisiert, sondern auch gefälscht. «Es wurde leider auch immer Schindluder in Zusammenhang mit Reliquien getrieben», sagt der Kreuzlinger Pfarrer Edwin Stier. «So besagt eine Legende, dass 828 venezianische Kaufleute den Körper des Heiligen Markus aus Alexandria entführt haben, wo er bis zu seinem Märtyrertod im Jahr 68 als Bischof wirkte. Sie haben ihn unter Schweinefleisch versteckt, damit die Muslime nicht so genau hinschauen.»

Richtig abenteuerlich wurde es dann 976, als der Markusdom mitsamt der Reliquien niederbrannte. Just zur Einweihung des Neubaus 1094 öffnete sich eine Säule und gab die eingemauerten Gebeine des Heiligen frei – ein Wunder.

Auf ähnlich verschlungenen Wegen kam das Kloster Reichenau zu seiner Markusreliquie. Ratolt, Bischof von Verona, hatte sie einem Venezianer abgekauft und der Insel geschenkt – als Gegenleistung für die Erlaubnis, das Kloster Radolfzell zu gründen. Zunächst wurden die Knochen als sterbliche Überreste von St. Valens verehrt, bis er im Traum dem Konstanzer Bischof Gebhard erschien und seine Identität preisgab.

Reliquien in Privatbesitz

Pfarrer Stier selbst hat eine Reliquie vom heiligen Antonius von Padua geschenkt bekommen. «Ich bin von Antonius sehr fasziniert: Er hat ganze Landstriche bekehrt, weil er so reden und predigen konnte, dass ihn jeder verstanden hat. Und nach seinem Tod sind bezeichnenderweise sein Kehlkopf und seine Zunge erhalten geblieben.»

Der Pfarrer wehrt sich aber gegen eine falsch verstandene magische Erklärung. «Die Substanz ist nicht magisch.» Die Heiligen hätten zu Lebzeiten eine besondere Ausstrahlung gehabt. «Sie hat sich bis heute erhalten. Es ist in der Apostelgeschichte überliefert, dass durch die Berührung der Kleider des Paulus Gottes Kraft wirkte und Menschen geheilt wurden.»

Die Antonius-Reliquie hat der Pfarreimitarbeiter Julian Schuler auf einer Plattform im Internet erstanden – völlig legal. «Der Kauf in rechter Gesinnung ist erlaubt», erklärt der Theologie-Doktorand. «Nur der Verkauf ist nach Kirchenrecht verboten. Und ich habe die Reliquie ja erworben, damit sie wieder verehrt werden kann.» Die Antonius-Reliquie befindet sich jetzt im Wetterkreuz der römisch-katholischen Exerzitiengemeinschaft Christ wohin? in Altnau, der Pfarrer Stier als geistlicher Leiter vorsteht.

Schwunghafter Handel damals wie heute

Schon der römische Kaiser Theodosius I. verbot im vierten Jahrhundert das Öffnen von Gräbern zur Gewinnung von Reliquien. Die Störung der Totenruhe wurde als Sakrileg streng geahndet. «Im Jahr 1215 wurde durch das Vierte Laterankonzil der Handel mit Reliquien verboten, um die Reliquien und die Gläubigen vor Missbrauch und Fälschungen zu schützen. Neue Reliquien mussten vom Papst geprüft werden», so der Wissenschaftler Schuler.

Sehr erfolgreich waren die Bemühungen nicht, zumal weltliche Gerichte nicht nach Kirchenrecht urteilen. Und so findet man auch heute noch bei Kunsthändlern unzählige Medaillons – mit oder ohne Echtheitszertifikat –, die Spuren von menschlichen Überresten enthalten und als Reliquien gehandelt werden.

Von Inka Grabowsky

Weitere Beiträge von Inka Grabowsky

- Wenn Geschichte lebendig wird: Die verborgene Kraft der Reliquien (10.09.2025)

- Eintauchen in Farbwelten (09.09.2025)

- Ein Traum für jeden Waffensammler: Nicht in der Vitrine, sondern im Netz (26.08.2025)

- Wenn Reliquien Geschichten erzählen (25.08.2025)

- Aktionen für mehr junges Publikum sind gefragt (25.08.2025)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Religion

- Spiritualität

Ist Teil dieser Dossiers

Ähnliche Beiträge

Wenn Geschichte lebendig wird: Die verborgene Kraft der Reliquien

Prächtige Reliquiare sind spektakulär anzusehen. Sie sind nicht so selten wie man denkt: Sterbliche Überreste von Heiligen verbergen sich im Altar jeder katholischen Kirche. mehr

Wenn Reliquien Geschichten erzählen

Heiligen Gegenständen sieht man ihre Bedeutung nicht auf den ersten Blick an: ein altes Stück Stoff, ein Knochen, ein Holzsplitter – das muss angemessen verpackt werden, um seine Wirkung zu erzielen. mehr

Was es mit dem Hungertuch wirklich auf sich hat

Wer am Hungertuch nagt, dem geht es ganz besonders schlecht. Denkt man. Die urspüngliche Bedeutung eines Hungertuches ist aber eine andere. Das zeigt ein Beispiel aus Münsterlingen. mehr